早些時間,一名神父給筆者看了一本舊書的幾頁,很值得跟大家分享一下。

這書是民國六十五年五月初版,由台灣的李善修神父所著的《天主教中國化之探討》。本書著作於一九七零年代中葉,梵蒂岡第二次大公會議剛過去十年,保祿六世頒布的新禮《羅馬彌撒經書》推行了五年左右。各地都在出版不同的著作,配合開展不久的教會革新。無論是革新的優劣,大家還未看得清楚,然而各人都滿懷熱誠地配合當時革新教會的熱情。

神父給我看的,是有關禮儀方向、聖堂設計等的節錄。

讀者可按上圖放大閱讀原文,但筆者也將感興趣的部分引出來:

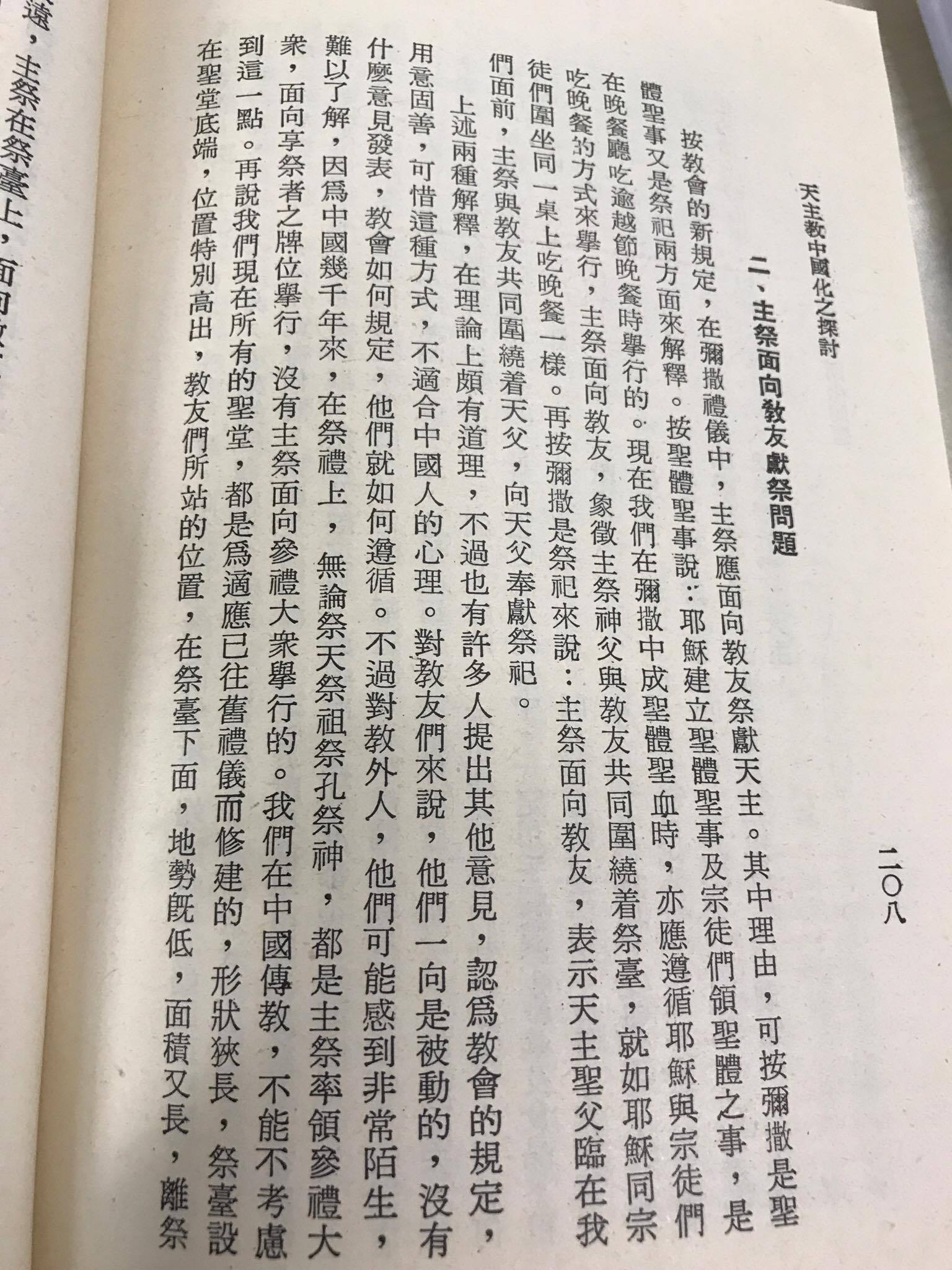

二、主祭面向教友獻祭問題

按教會的新規定,在彌撒禮儀中,主祭應面向教友祭獻天主。……

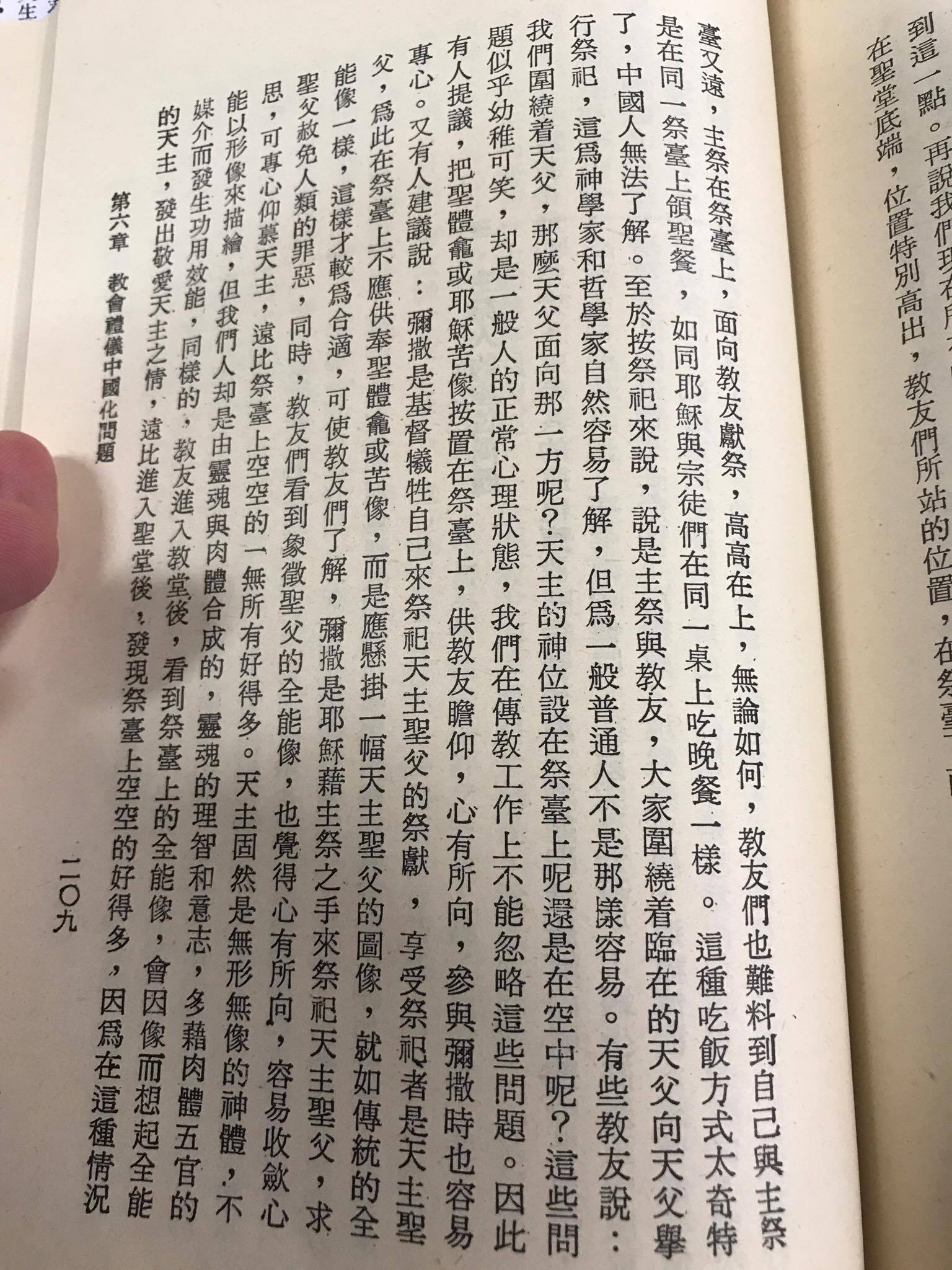

……不過對教外人,他們可能感到非常陌生,難以了解, 因為中國幾千年來,在祭禮上,無論祭天祭祖祭孔祭神,都是主祭率領參禮大眾,面向享祭者之牌位舉行,沒有主祭面向參禮大眾舉行的。 我們在中國傳教,不能不考慮到這一點。……有些教友說:我們圍着天主,那麼天父面向那一方呢天主的神位設在祭臺上呢還是在空中呢?這些問題似乎幼稚可笑,却是一般人的正常心理狀態,我們在傳教工作上不能忽略這些問題。……

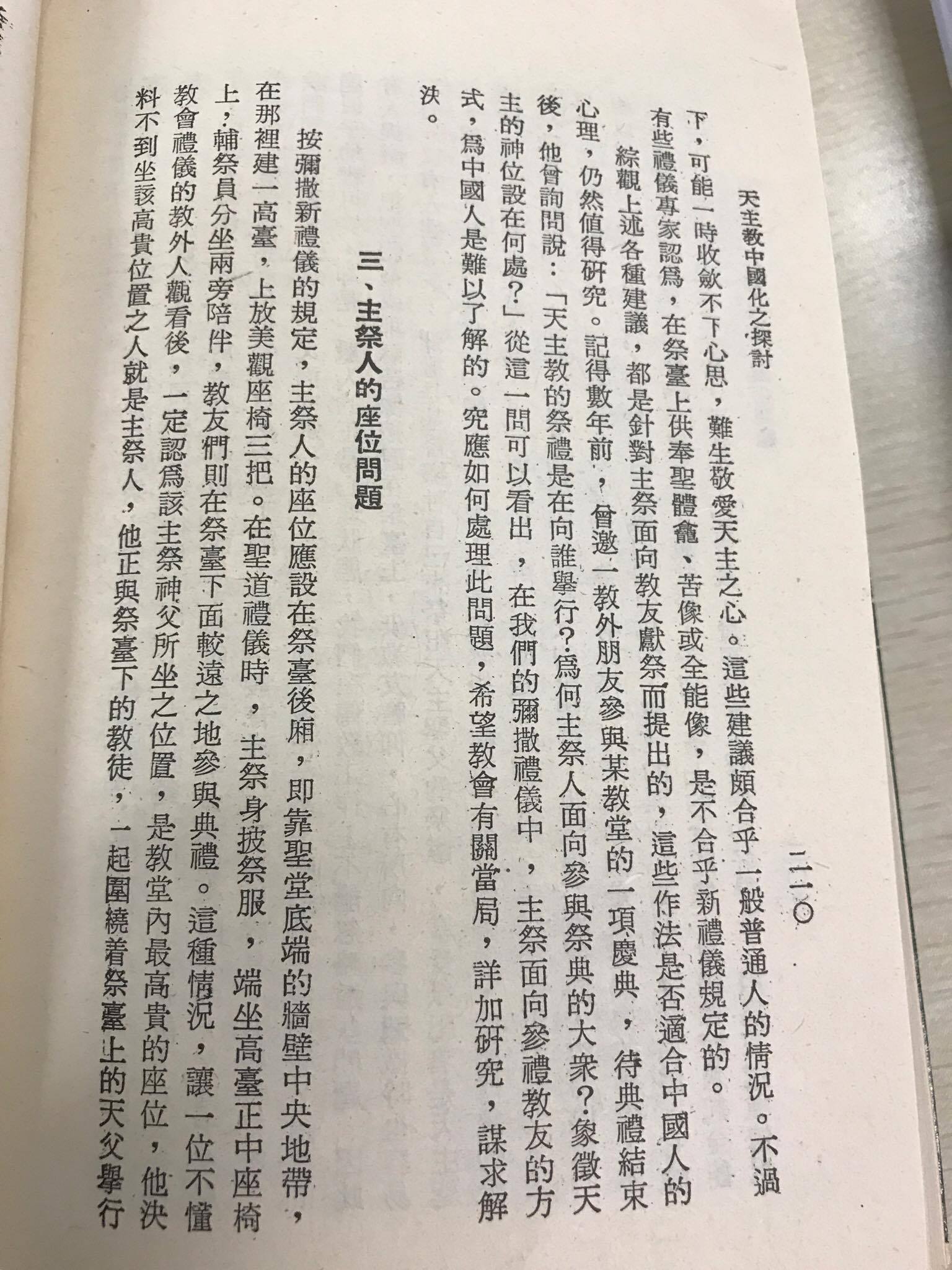

三、主祭人的座位問題

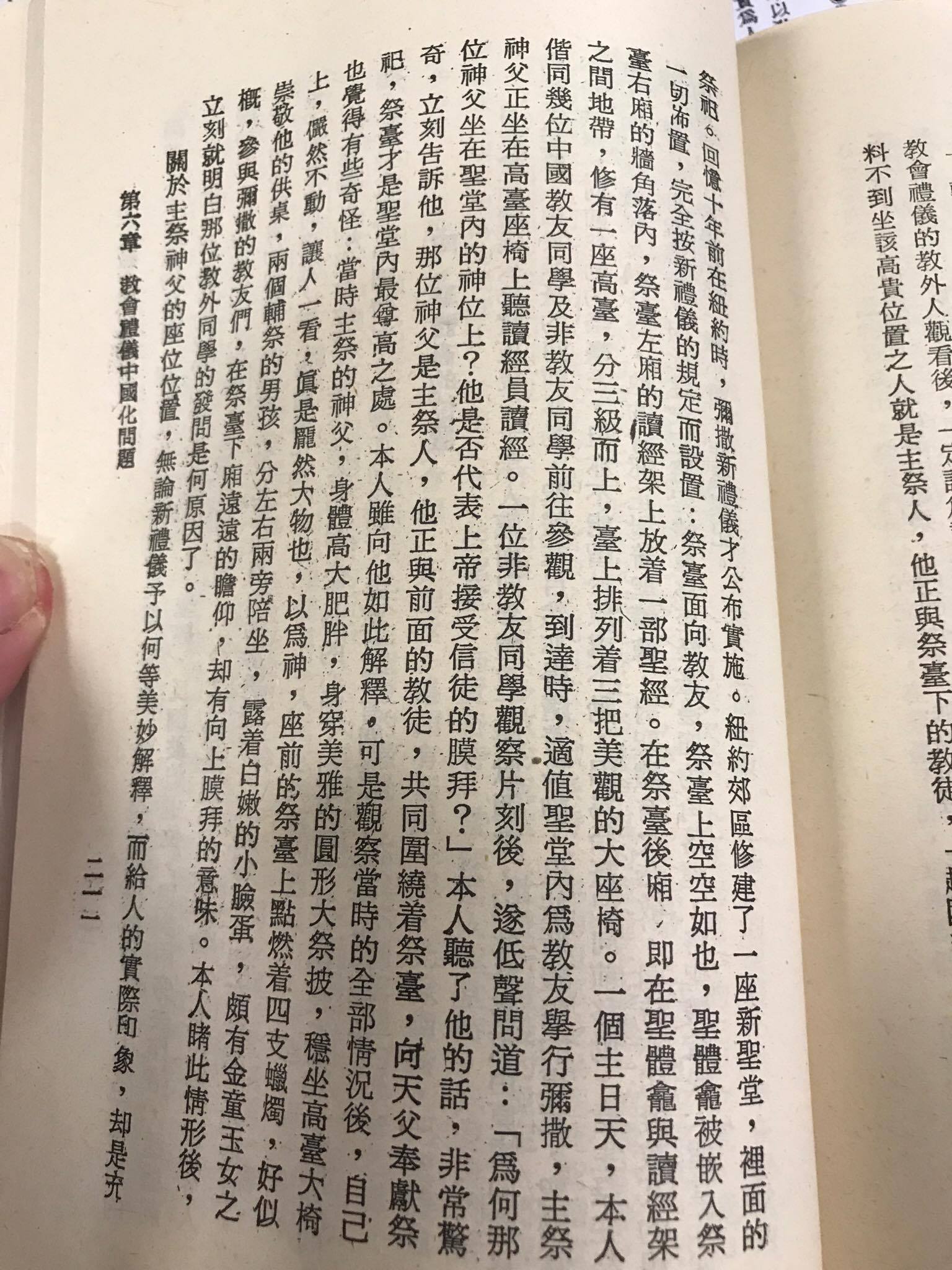

按彌撒新禮儀的規定,主祭人的應設在祭臺後廂,即靠聖堂底端的牆壁中央地帶,在那裡建一高臺,上放美觀座椅三把。在聖道禮儀時,主祭身披祭服,端坐高臺正中座椅上,輔祭員分坐兩旁陪伴,教友們則在祭臺下面較遠之地參與典禮。……一個主日天,本人偕同幾位中國教友同學及非教友同學前往參觀,到達時,適值聖堂內為教友舉行彌撒,主祭神父正坐在高臺座椅上聽讀經員讀經。一位非教友同學觀察片刻後,遂低聲問道:「為何那位神父坐在聖堂內的神位上?他是否代表上帝接受信徒的膜拜」……觀察當時的全部情況後,自己也覺得有些奇怪: 當時主祭的神父,身體高大肥胖,身穿美雅的圓形大祭披,穩坐高臺大椅上,儼然不動,讓人一看,真是龐然大物也,以為神,座前的祭臺上點燃着四枝蠟燭,好似崇敬他的供桌,兩個輔祭的男孩,分左右兩旁陪坐,露着白嫩的小臉蛋,頗有金童玉女之概,參與彌撒的教友們,在祭臺下廂遠遠的瞻仰,却有向上膜拜的意味。 本人睹此情形後,立刻就明白那位教外同學的發問是何原因了。

…… 人本主義是現時代的產物,它已深入世界人心,連聖教會的禮儀革新運動也被它混水摸魚的滲透進來,實為憾事。現在臺灣有些聖堂,也正向此方向邁進,被人牽着鼻子跑。

主祭神父的座位位置,是否適合中國人敬神的心理,已有許多堂區神長在批評討論此問題,認為不適合中國情況。……

四、聖體龕的位置

……因此遂決定將聖體龕移至祭臺邊廂的角落裡,將聖體龕嵌入聖堂底廂的牆壁中,旁邊點燃一盞小燈,作為標記。

這種作風已引起很多人的批評,認為聖堂是天主的聖殿,主基督的聖體不供奉在聖堂內的主要位置,却被嵌入聖堂角落的牆壁中,未免有些久妥,尤其聖堂中的主要位置,竟由主祭之人去佔用,讓主基督的聖體反倒退居一旁去作陪,更是有失恭敬。……

無論那種方式,中國教友一向服從教會的指示,不大發表意見。不過為教外人,有的方式可能使他們感到陌生,難以了解…… 在中國人的心目中,廟堂內正中位置最為尊高,是最高神明之神位,正中兩旁的位置略遜一籌。在聖堂內,主基督的聖體應供奉在最高位置,現在却被嵌入邊廂的牆壁中,可說很不適應中國人的心理。……

[節錄完]

禮儀本地化不是新的議題,這由教會的開端已經出現,最明顯的事實就是各地教會有不同的禮儀傳統及相應的神學及靈修傳統。一如來自非洲畿內亞的薩拉樞機 (Cardinal Sarah) 也 提到,如何才能使禮儀本地化:

我是個非洲人。 請讓我說清楚:禮儀不是推廣我自己文化的地方。反之,這是我的文化受洗、我的文化被提升吸納到神聖之處的地方。……

無論如何,目前著實需要釐清何謂之本地化。如果我們以耶穌基督的奧秘作為啟示去真正理解這個詞的意思,我們便掌握到本地化的重點 — 不是為了爭取或宣稱合理的非洲化、或拉丁美洲化、或亞洲化去取代一個西方化的基督信仰。 本地化並不是使一個本地文化奉為圭臬(像被封聖了似的),也不是安處於某個文化中而冒險將它當成絕對標準。

中國教會亦曾在禮儀上有著教會因應中國文化批准的獨特傳統,例如在獻祭時主祭及襄禮者能戴冠。各地的禮儀革新又將如何呢?