有些教友總有點誤解,以為來自羅馬教延的決定就必定是對的。其實不然。教會也是由人組成,受著人性的限制。在非信德及道德訓導下,教延的決定也出錯的可能。

事緣筆者看到以下 Notitiae 期刊在 1970年,有關於祝聖聖血時的翻譯:

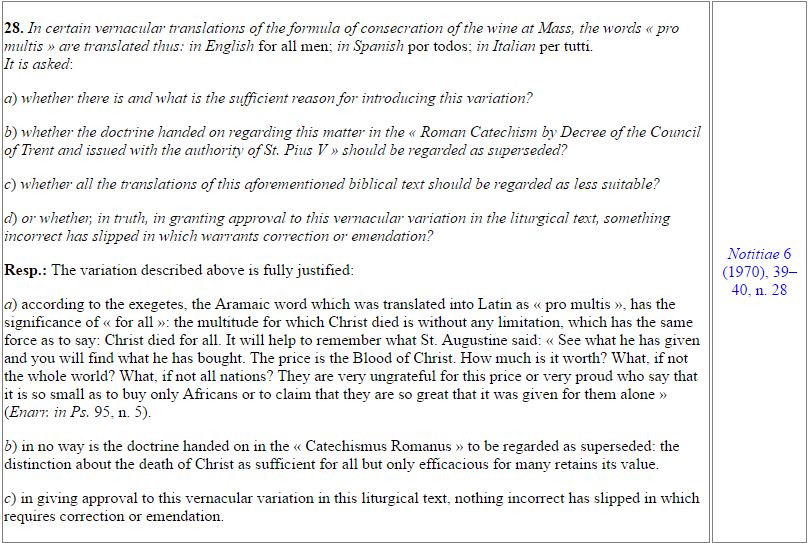

在1970年,聖禮部回覆有關 pro multis 的英文翻譯時,他們說英文當年譯作 for all (而非字面的 for many) 是合理的 (justified) ,基於:

a) 在亞拉美文原文中,該字本身同時有「眾人」及「所有人」的意思。

b) 《羅馬教理》的教導沒有被削弱

c) 在翻譯時沒有錯誤被引入譯文中。

有趣的是,以上 3 個理由都只是解釋為何「for all」可以用,卻不能解釋「for all 」是比「for many 」更佳的翻譯。

在 2006年,即 36年後,聖禮部致函給全球主教(ref. Prot. N. 467/05/L of 9 July 2005 ; 譯文),請他們考慮「 pro multis」的翻譯時,提到下列各點:

a) 三部對觀福音在提到耶穌在舉祭是都是用「 pro multis」(「眾人」,而非「所有人」)

b) 羅馬禮一直以來都是用 pro multis 而不是 pro omnibus

c) 在不同的東方禮儀中,無論是希臘文、敘利亞文或其他語文都是用「for many」

d) 「for many」是「 pro multis」的準確翻譯。「for all」的意義應由教理講授中帶出來

e) 「for many」同時保持著包含著每一個人,但也反映著救恩也靠著每人的願意和自願參與而非機械式地分到每個人

f) 符合 Liturgiam authenticam 的指引

筆者認為相對於1970年的回答,聖禮部於2006的解釋是給予 「for many」正面的支持,而非僅僅解釋它是「可以用」,而是「應該用」。

無可否認,所有翻譯都必然有意義上的流失。應該說,改變語言其實也就改變了該語言所盛載的文化。所以《禮儀憲章》強調要在禮儀中保存使用拉丁文的確是有重大的意義。

當年教延在翻譯經文上,採取了一種所謂 Dynamic equivalence 的翻譯取向,以意譯為主。近年大家都發現了這種翻譯的問題:就是太傾向個別譯者的個人理解及取向,也容易流失聖經及禮儀字面背後的意義。所以近年的翻譯都採用 Formal equivalence ,而教延的指引 Liturgiam autenticam 中都提到翻譯的種種原則。

彌撒經文及各種禮儀經書的中文譯文已落後原文,急需更新。但該如何翻譯才能合符「信達雅」的原則,這確是個大課題。