上文 提到標記是有著非常重要的角色,對培育信友的信仰非常有幫助。我們經常聽到「聖藝是窮人的聖經/福音」,的確直至不久以前文盲率普遍很高,而擁有書本經常都不是易事, 聖藝便擔任著福傳、信理培育及指導祈禱的重要角色。

如果讀者們去到歷史較長的聖堂(不一定要到歐洲,其實近在澳門也有很多超過一二百年的聖堂,而香港也有部分聖堂歷史較長),都不難發現聖堂內部都有不同的聖人雕像或畫像,或設計高雅的祭台,甚至聖堂本身都非常漂亮。 其實這些聖藝及教堂建築,一方面在配合實際用途的要求,另一方面也是在表達著聖經或聖人事蹟及不同的道理。

例如聖若瑟像很多時在抱著嬰孩耶穌,也拿著開了白茉莉花的木杖。就算不懂字,沒有看過聖人傳記的人只要到聖堂的時間一久,就記得他是耶穌的養父,他的白茉莉花見證著他的義德,他被選為聖母淨配的故事。又有時在聖堂四周的天花畫著演奏著音樂的天使,正正在提醒在彌撒中分心四處望的我們,彌撒是神聖的時刻、天使以及總領天使在唱著「聖聖聖」的光榮時間,我們不應再分心走意。

這些以上的一切都是為了讓所有人都能在一個公共祈禱的地方,欣賞到美麗的藝術、學習信理、以及專心祈禱。 有時候筆者去到一些比較新潮的聖堂,設計空洞像個社區會堂,沒有聖人畫像或雕像,沒有苦路牌:其實就是在剝削了學識程度較低的人學習天主道理的機會,也讓所人損失了培育各種敬禮的機會。難道每人家裡都有錢有地方放耶穌聖心或聖母無玷之心的雕像或畫作嗎?如果聖堂內有一個聖母雕像,那個團體要培養對聖母的敬禮是非常容易的,因為教友任何時間都可跪在那裡,點一枝小蠟燭祈禱;但如果一間聖堂空空洞洞的,教友工餘時到聖堂祈禱,你叫他們將注意力放到哪裡好呢?你總不能叫每個人都要帶聖相或聖書才能到聖堂祈禱,這是不合情理的

這些雕像、畫作、祭台設計、聖堂建築等等全部都是標記,並不是信友生活的核心。然而就如 上文 所提,這些標記是為人的本性而立的。在出谷紀39章,在訂立了祭壇的設計後,天主親自訂立了司祭要穿的服飾。有時我們用中文時沒有太留意,其實神父及司祭都是指 priest ,神父也是司祭,他是負責獻祭的人。固然耶穌基督是永恆的大司祭及永恆的祭品,然而神父作為 alter Christus(另一個基督),他們分享了基督的司祭職在彌撒中獻祭,重現 (re-present) 基督在十字架上的祭獻。 在彌撒中神父也就如基督一樣成為司祭及祭品。同樣地,這種道理如何藉標記表達出來呢?就是靠著祭衣這一標記。

要知道神父舉行彌撒,和他本人是誰無關,只和他因著神品聖事所領受的神印、基督的公務司祭職有關。他不靠著自己的聰明才智、聖德、或個人能力去舉行彌撒,而只是靠著基督所分享的司祭識。故此即使是一個腦筋不靈活、缺乏個人聖德、毫無才能的神父,只要是接受了神品聖事,他便能夠獻祭1。

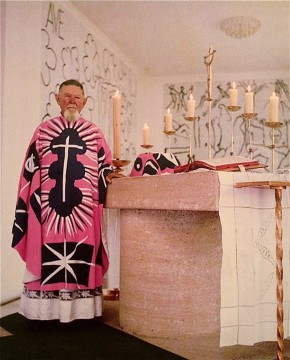

故此,神父開彌撒所穿的祭衣,本身最重要就是反映著這祭衣被穿著時所發生的事:彌撒聖祭這公開而屬全教會的祭天大典。故此,神父的祭衣的設計應該高雅以反映著這事實,品味應高尚且不宜走偏鋒或崇尚個人喜好。 現代很多祭衣的設計都被時裝或當代藝術所影響,以簡化代替簡樸、以無人明白的符號代替畫像、以時尚代替品味。這是錯誤的。

當代藝術的極度簡化往往是為了挑戰傳統藝術的功能,例如杜象(Duchamp)所製的噴泉 (Fountain)、蒙特里安 (Mondrian) 的顏色畫、甚或出自香港二十世紀中後段的「禪畫」國畫, 都是在反思藝術的意義多於利用畫作本身去作為標記去表達一個既有的觀念。又正如 時裝作品的本質就在於當時當刻、不停更換,反而不會著重恆久的表現。這正正解釋了為何很多時這些受著當代藝術或時裝所影響的祭衣、聖堂設計、雕像或畫像在過了十數年後就變得不合時宜。 因為當這些當代藝術在追求「此時此刻」,彌撒及教會卻在追求「永恆」;這種最基礎的思想上的分歧令到受當代藝術影響的禮儀用品往往不能完滿地表達教會的信理。

承上一篇文所言,禮儀中的標記極度重要,且需要小心選擇。 我們千萬不能把「簡樸高雅」 (noble simplicity) 和當代藝術中的「極簡主義」(minimalism) 混淆,否則就如上圖的祭衣,「簡樸高雅」便變成了「簡陋低俗」了。當然有人仍會辯駁說這些設計亦有標記,表達這個那個。筆者只能說,有標記不代表這是好的設計,而有時候美學及品味的好壞真的需要時間去學習分辨,但有時候也頗為明顯:你會喜歡上面的時裝祭衣,或是下圖的祭衣?

- 當然有聖德的神父獻祭更有實效。而有些神父如果因各種原因被禁止開彌撒,他們開的彌撒有效卻是不合法的。但這些都不是本文要討論的內容。