早前有神父給我分享了一個網頁,原來薩拉樞機 (Cardrinal Sarah) ——禮儀及聖事部部長又有新書,名為《靜默的力量——反抗嘈音霸權》。法文原文是 La Force Du Silence ,英文版好像要十一月尾才出版。

著名網上博客 Father Z 及 Sandro Magister 都分別有介紹過這書,也有數段的英文翻譯。筆者覺得很值得跟大家分享。

《靜默的力量》是薩拉樞機跟Nicolas Diat 的訪問筆錄,內容似乎包括著教會現況、神聖禮儀等等議題。雖然當中樞機也有提到朝東獻祭的議題,但 筆者今天卻想分享一下薩拉樞機就禮儀中的靜默的想法。

聖十字若望說過:「靜默是天主的第一種語言。」 然而現在不少信友都沒有經驗過被天主充滿的靜。教友在平時所參與的彌撒未能經驗靜默,所以他們不習慣在聖體前的那種令人震撼的靜默。

然而,樞機指出,靜默是神聖神儀的重要部分,甚至應被視為 sine non quo :沒有靜默便沒有禮儀。

以下是薩拉樞機對靜默的看法。我的 重點 和[筆記]。

問: 在我們的拉丁禮儀中,你會給予「靜默」甚麼角色?你在哪裡見到它,而你怎樣調和「靜默」及「參與」?

薩拉樞機:在天主的偉大前,我們啞口無言。 誰膽敢在全能者前說話?聖若望保祿二世在靜默中見到不同形式祈禱的本質,因為 靜默蘊含一個朝拜的幅度,表現著「在不停地揭示自己就是愛的天主前,一個受造物面對面見到祂的無限超性 (infinite transcendence) 謙遜地接受自己的有限。」 拒絕這可信賴的驚訝和朝拜(confident awe and adoration) 的靜默,就是拒絕天主自由地以祂的愛和臨在攫取我們。[拒絕靜默,就是拒絕天主愛的邀請。] 因此,神聖靜默是我們和天主相遇的地方;因為我們以正確的態度來到祂前,就是 戰慄地站在遠處,卻同時有信心地懷有希望。我們神父必須重新學習對天主的敬畏,和我們跟他的關係中的神聖特質。我們必須重新學習在天主的神聖前、和我們鐸職中無可比擬的恩寵前,懷著驚訝地戰慄。[樞機的這種說法,正正和應著瑪竇福音18章,那個遠遠站著不敢望天的稅吏,他戰慄地站在天主前,然而我們知道只要願意走向天主,我們就能接受慈愛。]

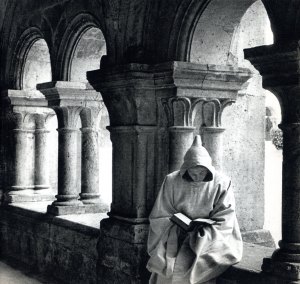

靜默教導我們靈修生活的重要法規:熟悉不會培育出親密;相反,一個恰當的距離是共融的條件。人性透過朝拜走向愛。神聖靜默開啟了神秘的靜默 (mystical silence)1,充滿著愛的親密。在世俗理智的擔子下,我們已忘記了只有神聖及朝拜 (the sacred and worship) 是進入靈修生活的入口。因此我毫不考慮去宣告神聖靜默是所有禮儀慶典的中心法則 (cardinal law)。 [如果我們避靜要到修院或避靜所,找一個能夠靜默面對天主的地方;如果專務祈禱的隱修士都重視靜默,以協助他們默觀天主;那麼為甚麼我們平日的禮儀如此背道而馳?]

事實上,它容許我們進入參與正被舉行的奧秘。 梵蒂岡第二次大公會議強調靜默是推廣天主子民在禮儀中參與的一條被尊崇的道路。會議議長希望顯現出 甚麼是禮儀的真實參與:就是進入神聖奧秘當中。在「使接觸天主更容易」這托辭下,有些人希望禮儀中的所有東西都是能令人馬上明暸、理智的、橫向的、屬人的。但這樣做的話, 我們就冒著危險將「神聖奧跡」矮化為「感覺良好」。在「教育法」的托辭下,有些神父會沉醉在不斷的評述,然而這些沒有啟法性且平俗的。 這些牧者是否害怕在至高者臨在前的靜默會使教友不安? 他們是否認為聖神沒有能力藉著灌注靈性恩寵的光輝,使人的心開放給神聖奧跡? [教友在嘈雜的社會對靜默不習慣是可以理解的,而牧者的責任是要引領他們能夠在靜默中面對天主,而不是讓他們繼續嘈吵。]

聖若望保祿二世警告過我們:一個人進入與神聖的臨在,「首要是讓自己在朝拜的靜默中受教育,因為在對天主的知識及經驗的最高峰就是祂的絕對超越。」

神聖靜默對信友是益處,而神職絕對不可以把靜默由他們中奪去!

靜默是禮儀的原材料。在禮儀中沒有事物應該打斷靜默的氣氛,因為這是禮儀的天然氛圍。

薩拉樞機: 你的意見很有智慧,這反映著有一些 「靜默時段」是不足夠令到禮儀被神聖靜默所充滿。[樞機指出我們不是要「靜默時間」,不是要「寧靜」,而是「靜默」本身。我們不是要有一段時間保持不說話,而是要讓靜默籠罩整個禮儀。] 靜默是靈魂的態度。這不是兩個儀式之間的停頓,它自己就已經是一個儀式。

當然,在東方禮的神聖禮儀2 並沒有預留靜默的時間。但是,靜默卻由他們那種「否定神學」(apophatic)3 的祈禱中出現,這祈禱是向一個「不可言喻、不可理解、不能接觸」的天主。神聖禮儀就這樣躍進奧跡中。它們 [東方禮的神聖禮儀] 是在聖像畫屏 (iconostas) 後舉行,東方基督徒認為這是保護奧跡的頭紗。但對我們拉丁人 (Latins) 來說,靜默就是這個聽覺的「聖像畫屏」。靜默是「釋奧」(mystagogy) 的一種形式,它讓我們進入奧跡中而不會玷污它。 在禮儀中,奧跡的語言是靜默。靜默不是在遮蔽它,而是顯現它的深度。[東西方禮儀為表達、解釋、保持聖體的道理採取不同的方法。在成聖聖體時,東方禮儀傳統就是在聖像畫屏後舉行,信友們只能聽到神父的咏唱,卻看不見;西方禮儀傳統沒有屏障,然而神父只會低聲默唸禱文,信友只能看到神父的動作,卻聽不到。東方禮儀剝削了視覺而西方禮儀則剝削了聽覺,表著這是一個「五官之力有所不及」的奧秘。我們不應強求有五官的參與,因為在這神聖時刻,五官只是障礙,無助我們參與奧跡。「那些沒有看見而相信的,才是有福的!」(若望福音 20:29)同時這也帶給我們另一個反省。我們不可能硬生生地將東方禮儀的元素抄到西方禮儀中。因為每一個禮儀元素都需要那教會傳統的土壤才能生長。沒有背後的那種靈修傳統、神學傳統,這種搬弄禮節或禮儀元素的行動就像我們將一棵植物泥土以上的東西剪出來放到別處而妄想它會自行生長。結局是可悲的,因為被抽取的元素沒有根、沒有土壤,只能成為異物般毫無意義地死去。真正希望理解別的神學及靈修傳統,必須完完整整到在那種氛圍下感受。獵奇式的窺探是對人沒有益處的。]

聖若望保祿二世教導我們「奧秘不斷地遮蓋自己,以靜默覆蓋自己,為避免在天主的位置上建立了一個偶像。」 我希望宣告,在今天基督信仰變成朝拜偶像的危機很大。成了沒完沒了的人際對話的嘈音囚徒, 我們離以自己幅度建立一個宗教 (cult) 、以自己的肖像做一個神的距離不遠矣。就如 丹尼爾斯樞機 (Cardinal Godfried Danneels) 說過:「西方禮儀的主要錯誤,按它現時舉行的方式來說,就是太多說話 (too talkative)。」一個盧旺達神父,Faustin Nyombayre 神父說在非洲「禮儀或其他宗教聚會也不能幸免「膚淺態度」(superficiality),人們參加禮儀後都上氣不接下氣,而不是安待而讓舉行的禮儀充滿,好能更好的活出信仰並為此作見證。」禮儀的舉行有時變得嘈吵而令人疲累。禮儀病了 (The liturgy is sick) 。這病最明顯的標記就是咪高峰「處處都在」(omnipresence)。[《要理問答》說:天主處處都在,無處不在。實際執行上便是咪高峰處處都到,無處不在。] 這變得不可取替而人們反而想像不到在咪高峰發明前的禮儀是如何舉行的。

這由外在而來的嘈音,及我們自己內在的嘈音使我們對自己變得陌生。在嘈音當中,人不能避免地變得庸俗:我們的說話變得膚淺,我們說空話,卻不停地重覆著……直到我們找到可以說的話,一種由輕挑說話及能殺人的說話所造成的不負責任的病態。我們的行為也變得膚淺:我們的生活本應是邏輯性及有道德的;但我們活得庸俗,更不發現有何問題。

[Lex orandi, lex credendi. 當我們的禮儀變得傭俗膚淺,我們的生活也變得傭俗膚淺。更嚴重的是,我們看不到這是一個問題。一個人如果知道自己病了還懂得看醫生,但一個人拒絕接受自己生病便會拒絕醫生的治療。] 我們往往在離開這嘈雜膚淺的禮儀時,都沒有在它們當中相遇到天主及祂希望給我們的內在平安。[「我把平安留給你們,我將我的平安賜給你們;我所賜給你們的,不像世界所賜的一樣。」(若望福音 14:27) 我們禮儀中是在追求人間的平安,還是天主的平安?還是我們已變得不能分辨兩者的分別?]

樞機的這訪問還有很多其他值得我們深思的地方。但筆者認為,單單這有關於「靜默」的反思已經暫時足夠了。在靜默的課題中,我們先不必考慮禮儀方向、口領或手領聖體的爭論。我們要考慮的,是我們每一個人內心是否如樞機所言:以靜默作為靈魂的態度。 筆者認為,靜默的心態比我們外在的行動更基礎,沒有這內在的態度,外在的討論是毫無意義的。

我們參與禮儀:彌撒、聖事、日課,是真抱著一種走近並朝拜天主的心態,還是一種只是想見見朋友、或純粹習慣的心態?

1. 神秘,mystical 不是指某樣事物沒有人理解。在這裡的意思是指天主的奧秘 (mystery),這不能單靠個人理智而明暸,而需要透過靈修、祈禱,在天主的恩寵下才能夠默觀天主。這是超乎人類本性的能力,而必要依靠天主的恩寵。教會中部分聖人在靈修上特別受到天主的眷顧,我們稱他們為 mystics。

-

東方教會稱感恩祭獻為「Divine Liturgy」,即「神聖禮儀」。他們不叫「彌撒」,因為這是拉丁文 Missa 的譯文,東方教會的禮儀不用拉丁文,故不用「彌撒」這名字。

-

「否定神學」大意是指東方傳統理解天主的方法。東方傳統強天主完全超越人性,不是人性所能理解及接觸的。一個簡單的比喻就像如果我們在很近的距離看著一個強光,我們的眼睛不得不閉上。我們在這強光前竟只是漆黑一片。雖然在西方傳統中,不少聖人也強調天主的超越性,例如當聖多瑪斯解釋我們對天主的形容或比喻時,天使聖師都強調二者之間的分別。然而東方傳統索性不作比喻,以求在「不說」之中表達天主的超越。東西教會的傳統對如何理解天主各走己路,卻又互相補足。