早前《樂山樂水》有幾篇文章都是關於嬰幼兒在彌撒的表現,有讀者說:

幼童參加彌撒,無可避免地會發出聲音 (有時只是輕量的聲音),有些教友很接納,有些則會面露不悅之色,他們認為小朋友干擾彌撒安靜的氣氛,甚至我聽過有些服務人員會 “趕人" ——真的是 “趕",而不是好言相勸 —— 令很多父母難堪和苦惱。

作為教友,我們應如何面對在禮儀中哭鬧的小孩子?在討論實際做法前,請容許筆者先討論教友望彌撒應有的心態,才再分享一下筆者的實質建議。

其實香港的教友很多時都有種潔癖,或對彌撒有種錯誤的觀念,引致他們認為彌撒中要一粒聲也沒有。其實這是不對的。我們要反問自己,為甚麼彌撒要保持安靜。而這個問題的基礎是:甚麼是彌撒。讓我們重溫這基礎教理

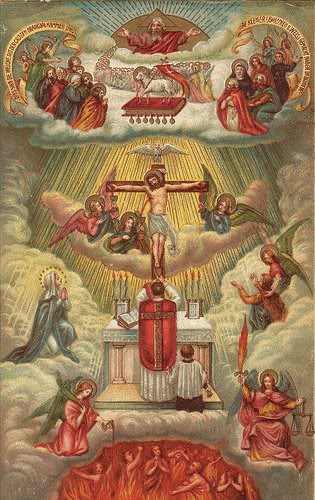

基本教理重溫 彌撒是吾主耶穌基利斯督在加爾瓦略山上的十字架祭獻的不流血的重現;在彌撒中,麥麵餅和葡萄酒成了耶穌基督的聖體聖血、靈魂和天主性都沒有缺少。在這十字架的祭獻中,基督為人賺取了救恩,賠補了人的一切罪過,修好了因罪惡而被破壞的人神關係,重啟天堂的門。彌撒就像一個時光機,送我們回到二千年前的加爾瓦略山, 讓我們和聖母和聖若望一同在十字架下,仰望這個為人而死的「納匝肋人耶穌,猶太人的君王」。

正確參與彌撒

基於這個原因,彌撒不是基督新教 (Protestantism) 的聚會,要聽甚麼牧師說話;也不是音樂會,要聽歌詠團唱歌。 我們成年人安靜的原因,是因為我們正跪在十字架的基督前,為自己的罪求恕、讚美天主的光榮、為自己所有謝恩、及為得救求恩。這是成年人參與彌撒應有的態度,這要求成年教友靈性的參與,這內在的參與由外在的行動表達出來,就成為默禱、參與彌撒的對答、歌詠等等……

教宗方濟各有一次 提到 一篇傳統祈求「眼淚之恩」的禱文,因為我們應該以眼淚去補贖自己的罪過。無論是神父,或是教友,在彌撒中如果我們真的被十字架的基督所感動,為自己的罪過而哭又有何出奇呢?或有人因基督的大恩而提升至無言的默想,也是有著真實的參與。

如何對待嬰兒哭泣

對於有嬰兒在哭,作為成人的我們能夠怎樣做呢?先從 實際的方面 說起。我們其實可以視乎情況,看看有沒有需要幫助那嬰幼兒的照顧者:例如聖堂溫度不適合?位置不理想?小孩子肚餓?發脾氣?有廁所需要? 很多時嬰兒在哭鬧時,照顧者大多已非常尷尬及手忙腳亂了,在彌撒中這天主顯示其大愛的時候,我們教友是否也應該行善功幫助身旁的教友?一些少少的善功例如:友善的微笑及點頭,遞上紙巾,一句「需要幫手嗎?」已經可以幫助到嬰兒的照顧者及緩和他們的緊張。

另一方面在於 個人靈修, 如果我們因這哭鬧而感到煩擾,難道我們不能把這段時間奉獻給天主嗎?就是我們越需要付出才能參與彌撒,我們的參與便越能中悅天主。另外,如果我們想到我們就站在十字架下仰望著為人而死的基督,身旁有哭聲不才是正常的嗎? 我們能否想像,那嬰兒的哭聲就是十字架下聖母及其他婦人在為耶穌而哭喊的聲音? 筆者認為,要趕出聖堂的是那些在彌撒玩手機、看報紙(不要以為你看公教報就無問題!)、全程傾偈的教友,而不是那些在哭的嬰兒。當我們看到我們的主為人而死時,我們是會呼天哭地還是會玩手機?

小結

筆者認為將嬰幼兒放在隔音房,或每逢哭喊都要馬上請他們離去是超乎想象的將嬰孩隔絕於團體之外。當然有時嬰幼兒會大發脾氣,的確有需要帶他們離開一會去冷靜一下。然而我們需要明白,嬰幼兒是教會的將來。父母及其他所有教友的責任是要培育他們學懂參與彌撒,這需要無比的耐性及長時間的訓練;這無疑是對每位教友的一種挑戰,但培育小孩子參與禮儀,帶他們到主面前正是令天主高興的事。