今天是2016年4月11日,70年前的今天,香港教區正式成立。

香港開教175年,1841年4月22日正式脫離澳門教區而成為監牧區,再在1946年4月11日成為香港教區。當年香港屬澳門教區,今天香港卻給澳門教區一個主教。香港教區能走到今天,確實有賴天主一直看顧。正如聖詠作者對上主的讚嘆:

若不是上主興工建屋,建築的人是徒然勞苦;若不是上主在護守城堡,守城的人人白白儆醒護守。你們極早起床盡屬徒然,每夜坐至深更圖謀打算,為了求食經過多少辛酸;唯獨天主賜所愛者安眠。(聖詠127:1-2)

如果各位讀者有去過跑馬地的聖彌額爾墳場,走到幾個傳教修會的墓看看,都可以發現香港開教之初來的傳教士都十分短命,很多都是四十歲前就過世,有些在二十多歲時便死了。對那些歐洲的傳教士來說,他們一決定踏上旅途往這遠處的亞洲小島出發,他們便是半隻腳踏進了棺材,永遠都不會再回到家鄉。

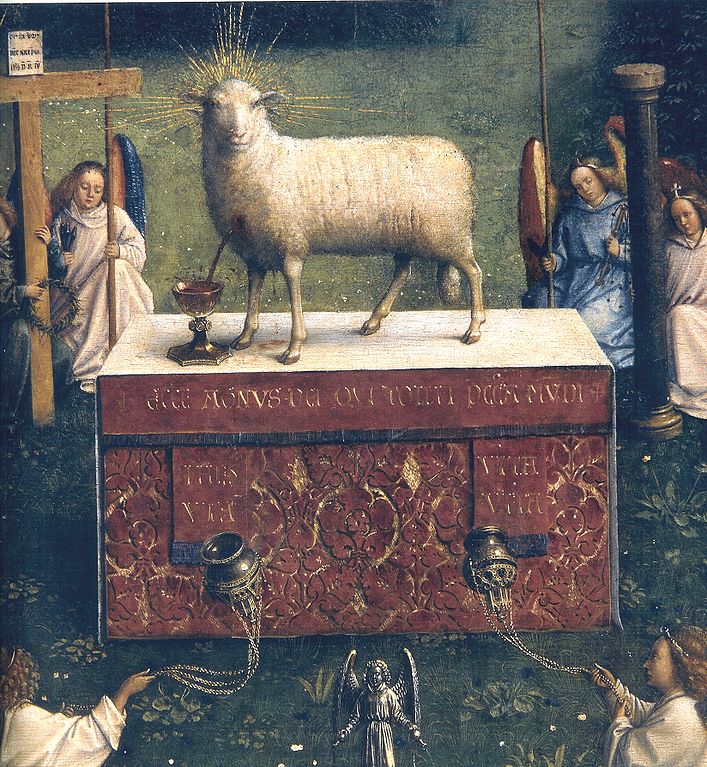

當時的傳教士要越洋而來,來到一個氣候濕熱又水土不服的地方,服務民眾卻連語言都成問題。催逼他們來的,就是一顆救靈的心。這些傳教士知道聖教會的道理還沒有在中國廣傳,他們不願這麼多的中國人的靈魂失落,便來了這裡。這些傳教士實在地執行了耶穌升天前的命令:「你們將充滿聖神的德能,要在耶路撒冷及全猶太和撒瑪黎雅,並 直到地極,為我作證人。」(宗徒大事錄 1:8) 願天主豐厚地賞賜這些傳教士,沒有他們視死如歸的決心,沒有今天的香港教區。

然而,「創業難,守業更難」。我們作為平信徒,絕對不可以視現在香港教區的情況是最理想,或以為我們甚麼也不付出教會也會成長。當然使教會成長的是天主,然而除了栽種者外,還是要有人不停的灌溉。天主願意我們作為助手的參與祂的救世工程。

縱觀每年有數千教友領洗,應該每年要增建一所教堂才合理。然而香港也有十多年沒有新聖堂落成,而教友沒有會在每個主日的彌撒塞滿聖堂而要站到外面,可見雖然我們領洗的人數多,失落了信仰的也有不少。很多信友在領洗後不久就沒有盡基礎責任每主日參加彌撒。這個問題筆者在之前也 談過 了。很多時我們這些老教友未能以身作則,沒有對新教友伸出援手就是沒有幫助新教友過渡到這教友生活。

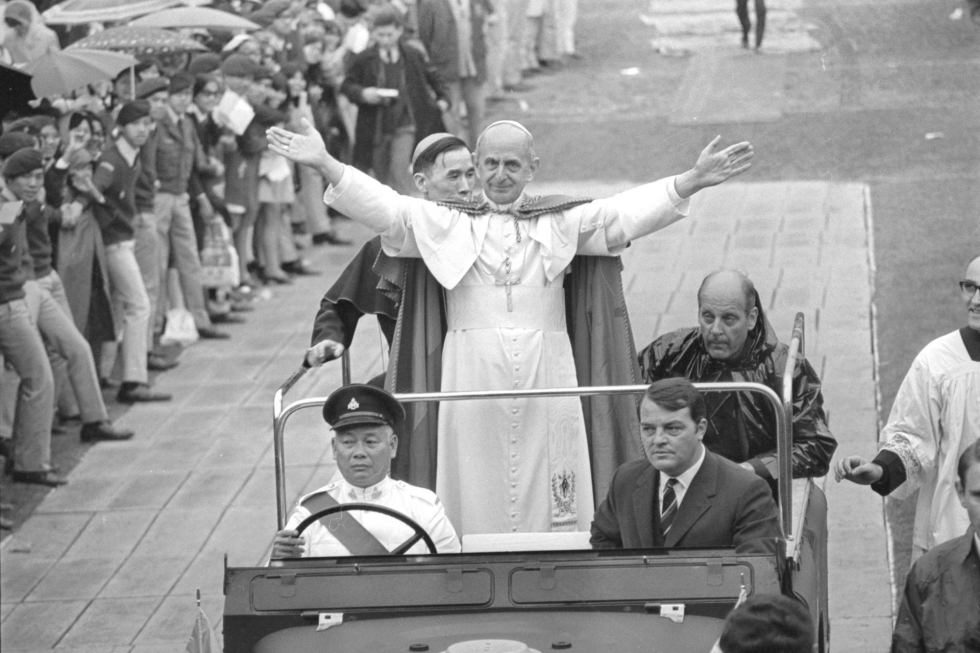

另一方面,信友生活受到各種世俗思想政擊,色情文化、功利主義、個人主義將家庭——社會最基礎的單元——逐步破壞。雖然近代教宗,由良十三世開始、庇護十世、保祿六世、若望保祿二世……他們在不同的時候都就不同的議題上提出了實質的建議,呼籲教友要對世俗的錯誤提神警惕,要謹防他們酵母。但事實上,很多的教友都毫不知道歷代教宗們的呼籲,也有人因無知或驕傲而拒絕接受。更令人痛心的事,有牧者還在向新教友教授違反教理的事,筆者最常聽到的就是有神父及執事到今天還在慕道班教導慕道者違反保祿六世《 人類生命》( Humanae Vitae) 通諭。這種執拗是可恥的,而他們教導新教友背離教友亦必招來天主的盛怒。「誰若使這些信者中的一個小子跌倒,倒不如拿一塊驢拉的磨石,套在他的脖子上,投在海裏,為他更好。」(馬爾谷9:42)

就像整個普世教會在歷史的風雨中漂搖,香港教區也同樣必須承受這世界的挑戰。筆者不會無知地抱著絕對的樂觀認為香港教區的發展必然會無風無浪,所有信友毫無困難地活出基督的信仰;筆者也不是絕望的悲觀認為香港教區面對種種困難只會走下坡。筆者相信,香港教區的將來正正就是天主給予我們每個信友的一個挑戰:我們如何修身、如何齊家,就是在建設教區的未來。只有當我們都依賴並配合天主的恩寵,努力不斷地悔改活出基督的教訓,放棄自己的感覺而去背負基督的十字架……這樣我們才能活出人性的尊嚴,最終獲救,而同時令教區繼續發展開去,作為遠東一個重要的華人教區,感化萬民。