「道德治療式自然神論」(後稱MTD) 由社會學家 Christian Smith 及 Melinda Lundquist Denton 於2005年出版的《Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers》提出。他們認為,道德治療式自然神論美國年輕人最普遍的宗教。

如果我們的信仰變成只剩下「不要判斷」、「要有同情心」;但忘記了堅持耶穌基督是唯一救世贖世主、忘卻耶穌基督過去、將來、以及現在是普世君王、忘記我們每人都應先尋求天主的國;這樣的話,我們的信仰就是被 MTD 所取代了。筆者分享這些事,不是指斥甚麼人;反而是希望各位都將這事作為一個警惕。為甚麼有這麼多人,不論是否基督信仰或其化信仰的人,都跌進這 MTD 虛假信仰的陷阱?我們自己先要反省自己的信仰和想法:我們每週上聖堂、每次回到教會團體,是否真正是為了在聖體中、在祈禱中、以及日後在天國仰望主基督?還是我們只是以「耶穌」作為我們社交的藉口,用以麻醉自己安心去過舊生活?

為什麼領洗的人多,繼續參與彌撒或回到堂區的人少之由少?就是因為教友們沒有真正把信仰連結為生活,生活連結至上主的臨在。特別在一個功利主義盛行的香港,確實信仰往往在生活中不是必然首選,亦不會容易被教友放在首位。

今天的彌撒無論是本身的經文,或是神父的講道都很有意思。

全能永生的天主,祢豐盈的仁愛,常賜予卑微求恩者超乎所當得,甚至逾其所望;求祢在我們身上傾注慈恩,寬赦我們良心上恐懼不安的罪過;並賜下我們所不敢奢望的恩惠。因我們的主耶穌基督,祢的聖子:祂和祢及聖神是唯一天主,永生永王,至於無窮之世。 應:亞孟

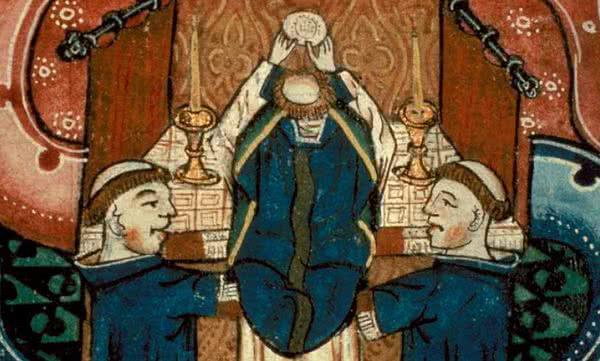

其實在忘記了基督信仰的世代,他們看着天主教的文化、歷史、藝術也是一樣。旅客們到了羅馬,穿過聖天使橋、走進聖堂,看到用以表達信仰的藝術品。他們不知道也不理解天使拿着刑具的意義、看不明白拉丁文的字句亦不會花時間看藝術品的介紹、對基督血沐沐的苦難視而不見;在看到天使橋上巨大的天主雕塑或聖堂內的聖畫、祭器,只當自己進入了一個主題樂園一樣。藝術品所娓娓道來的救恩史,就是落在石頭地上的種子,連生根發芽的機會都沒有。真令人感嘆。

早兩天,英國組織《聖經協會》公布了一份研究,比較英國人於2018年及2024年參與信仰活動的情況。結果頗為有趣。 這個調查名為《無聲復甦》 (Quiet Revival) ,這個調查發現英國人會定期﹝不一定是每周﹞去聖堂的人數由2018年的8%升到2024年的12%。 筆者平日參與彌撒的本篤會修院亦然。這是一所小團體的修院,應該最多都只會容納十多個修士。但單單在這前後三年,應該有起碼一個修士晉鐸、一個外邊的神父進修院後發永願、兩個自己修士發永願、一個準備發初願、一個剛開始初學。近十年,修院修士的平均年齡越來越年輕。

傳統上,在四旬期尾二的主日,聖堂的十字苦像、聖像及畫像都會用紫布覆蓋著,代表四旬期進入下一階段:在傳統羅馬禮,這稱為「苦難期」 (Passiontide)。在新禮中,苦難主日和聖枝主日是同一天,但在傳統上,苦難主日是四旬期的第五個主日,而聖枝主日則是再下一個主日,是分開的。但這個分別不是筆者今天要談的重點。

在這個主日教會覆蓋十字苦像及聖像,也回應了傳統羅馬禮今天福音的最後一句話。今天的福音選讀了聖若望福音 8:46-59,就是耶穌對猶太人說「我就是」,猶太人明白他自比天主,決意要用石頭擲死祂。福音最後的一句就是:

他們就拿起石頭來要向他投去;耶穌卻隱沒了,從聖殿裏出去了。 Iesus autem abscóndit se, et exívit de templo.

既然耶穌「隱沒」了,我們在禮儀中也再看不到耶穌及祂聖人的標記了。而在世界停擺、各地也實施檢疫的期間,我們信仰的標記也同樣「隱沒」了。

本篤教宗:一如我剛剛嘗試闡述的,在1960年代出現前所未見的激進主義中,基督信仰的道德觀念也在長時間醞釀及持續進行的過程中瓦解。 教會在道德訓導方面的權威在瓦解,自然地影響教會各方面的範圍。單為回應方濟各所邀請各國主教團主席所聚集而進行的會議而言,我們現在集中討論司鐸生活以及修院生活的議題。有關在修院中培育司鐸職育的問題而言,的確出現了一個影響深遠的崩潰。

2019年4月10日 (星期三) 榮休教宗本篤十六世公布了一篇文章,內容論教會及在她內的性侵醜聞。本篤一如以往,行文清晰精煉,將問題看得通透。本篤分析的重點依然是,當代教會是否將基督放為她自己生活的中心?

近日聽到工作崗位的同事談到他們的生活,當中也有天主敎徒。在仔細想想信仰在他們生命的各種決擇的角色時,筆者不免反思:「當我說我是一個天主教基督徒時,這是甚麼意思?」或者再坦白點說:「何謂基督徒?」

和很多外教人的想法不同,作基督徒不是跟隨一個「以聖經為根基的宗教」。聖經的確非常重要,但基督信仰不是「一部聖書的信仰」。聖經學者聖熱莫尼諾(或St. Jerome ,或譯葉理諾)說:「不認識聖經,就是不認識基督。」聖經的重要性在於,這部由聖神默感的聖書讓我們不斷加深認識耶穌基督。

筆者相信,當一個基督徒,就是和耶穌基督建立一個親密的關係。這種關係應該是直接讓我們接觸到耶穌,而不是單單地為了滿全規則地每周望彌撒、守齋、行善功、甚或推動某些意識形態或社會運動。我們和耶穌的關係,應該是個人化,也同時是有社交的幅度。我們和基督的關係應該是個人化,但不是個體化。(personal, but not individualistic)

剛剛才發現,教宗良十三世 (Leo III) 的很多通諭都好像沒有中文譯文,然而這位教宗的警世良言即使過了一個多世紀,仍對我們非常有用。

教宗良十三世於 1896年6月29日 ,這是聖伯多祿聖保祿瞻禮,頒布通諭《眾所周知 ,其中第9節的開頭是這樣的:

日前聽了一個關於小童閱讀的講座,講者談及她認為如何作親子閱讀,以及選擇好的繪本圖書。當中講者表示,好的繪本圖書應幫助小孩子表達他自己的想法,但同時亦能讓他們學習現實。另一方面講者亦表示,我們不必太擔心小孩子能否「充分」理解故事的內容。

兒童文學本身是由成人寫作,他們寫作時都放進了他們的人生經驗。 小孩讀者看到故事的趣味,而成人則更能看到故事中的各種人生苦澀甘甜。小孩子看到魔法的奇妙,角色探險的刺激;成人看到的是人性的善惡及生命的起跌。 我們不必期望小孩子看到故事中多個層次的意義,因為這需要的不是成人的解釋,而是人生的歷練。小孩子經歷了多些事情,就自然明白。

兒童文學如是,基督徒的人生亦然。

四旬期已過了好幾個星期,準備進入第二階段:苦難期 (Passiontide) ,也代表復活節已接近了。候洗者在準備領洗成為基督徒時,可能也有家人朋友問:「 為何要做基督徒?」

不單是候洗者,「為何要做基督徒?」這一個問題也是每一個已領洗的基督徒需要不停反省的。在復活節聖周六晚的禮儀中,信友們也要重新宣認信仰,也就是重溫我們每人的洗禮。

筆者認為雖然我們要接受洗禮的原因可以很多,但最核心的理由只可能有一個,就是:「我信耶穌就是真人真天主。」 我們領洗不是因為耶穌是一個好人,也不是因為耶穌說了些動聽又有智慧的說話,更不應是信教給人平安。我們領洗的核心原因只有一個:「我信耶穌是真人真天主。」

早一陣子筆者跟其他《樂山樂水》作者訴苦說:「想不到什麼題材好寫。」然後他們的回應是:「 這樣的話你應該要反省為何生活裡面竟然沒有關於靈修/信仰的部分。」 這句話一聽起來感覺很苛刻,讓人下意識想反駁 — 我又不神父修女,我一個小小教友不可能每天都有很多靈修體驗感想的。(掀桌╰(‵□′)╯)

然而事隔數天,筆者在閒暇煲劇時竟然在劇情中有了一點信仰上的反思, 驚覺我們的確能從生活中的小事聯想到我們的信仰,或加強我們的信望愛德,或讓我們想起天主,其實 也是生活中小小的得著。