上週分享了前聖禮部長的一些建議,碰巧在剛剛過去的主日彌撒中,神父講道也提到禮儀的重點。剛剛過去的彌撒是聖神降臨後第十二主日,福音則是有名的「慈善的撒瑪黎雅人」

有一個法學士起來,試探耶穌說:「師傅,我應當做什麼,才能獲得永生﹖」耶穌對他說:「法律上記載了什麼﹖你是怎樣讀的﹖」他答說:「你應當全心、全靈、全力、全意愛上主,你的天主;並愛近人如你自己。」耶穌向他說:「你答應的對,你這樣做,必得生活。」但是,他願意顯示自己理直,又對耶穌說:「畢竟誰是我的近人﹖」

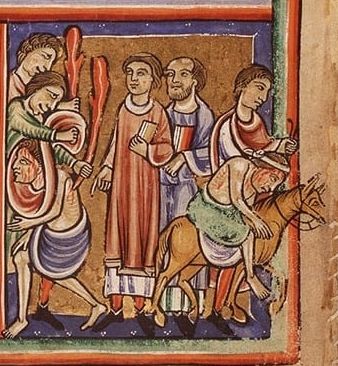

耶穌答說:「有一個人從耶路撒冷下來,到了耶里哥,遭遇了強盜;他們剝去他的衣服,並加以擊傷,將他半死半活地丟下走了。正巧有一個司祭在那條路上下來,看了看他,便從旁邊走過去。又有一個肋未人,也是一樣;他到了那裡,看了看,也從旁邊走過去。

但有一個撒馬黎雅人,路過他那裏,一看見就動了憐憫的心,遂上前,在他的傷處注上油與酒,包紮好了,又扶他騎上自己的牲口,把他到帶客店裏,小心照料他。第二天,取出兩個銀錢交給店主說:請你小心看護他! 不論餘外花費多少,等我回來時,必要補還你。你以為這三個人中,誰是那遭遇那強盜的者近人呢﹖」那人答說:「是憐憫他的那人。」耶穌遂給他說:「你去,也照樣做吧!」

– 路加福音 10: 25-37

這段福加福音意義非常深厚,當然一段十分鐘的講道也不可能甚麼都包括在內,但神父卻點出了一些有趣的要點。

神父首先分享一種常見的看法,就是比喻中的司祭和肋未人忽視了那個受傷的人,是因為他們害怕被傷者弄得不潔,繼而不能做他們聖殿獻祭的職務。所以他們代表了一種將宗教要求看得比幫助人重要的看法,而耶穌就是指責他們只重視宗教要求的態度。神父指出,這種解釋是完全錯誤的。

神父首先指出,那個人是從耶路撒冷 「下來」 往耶里哥;而司祭也是在那條路上 下來,而肋末人也是 一樣 。如果說司祭和肋末人下來,就代表他們是在 離開 耶路撒冷,代表他們已經完成了他們的祭獻。換言之,幫傷者與否根本就不會影響他們能否獻祭,因為他們的工作已經完成了。 筆者註:在聖經的背景中,前往耶路撒冷必定是 **上** 耶路撒冷,而離開則必定是 **下來** 。筆者相信這除了是因為耶路撒冷本身處於山上之外,也有一種神學的意思。

神父說,耶穌這個比喻的背景,是為了回答法學士的追問。而耶穌本身是確認了要得到永生,是要「全心、全靈、全力、全意愛上主,你的天主;並愛近人如你自己」。「愛天主」和「愛近人」這兩個要求從來都不是對立的,而是一體的兩面。所以這個司祭及肋末人的錯誤並不是因為他們過份重宗教要求而忽略愛德行為,而是因為他們 對宗教、對信仰不夠認真,所以他們也沒有做「愛近人」的部分,也反映了他們的「愛天主」不見得全心全力。

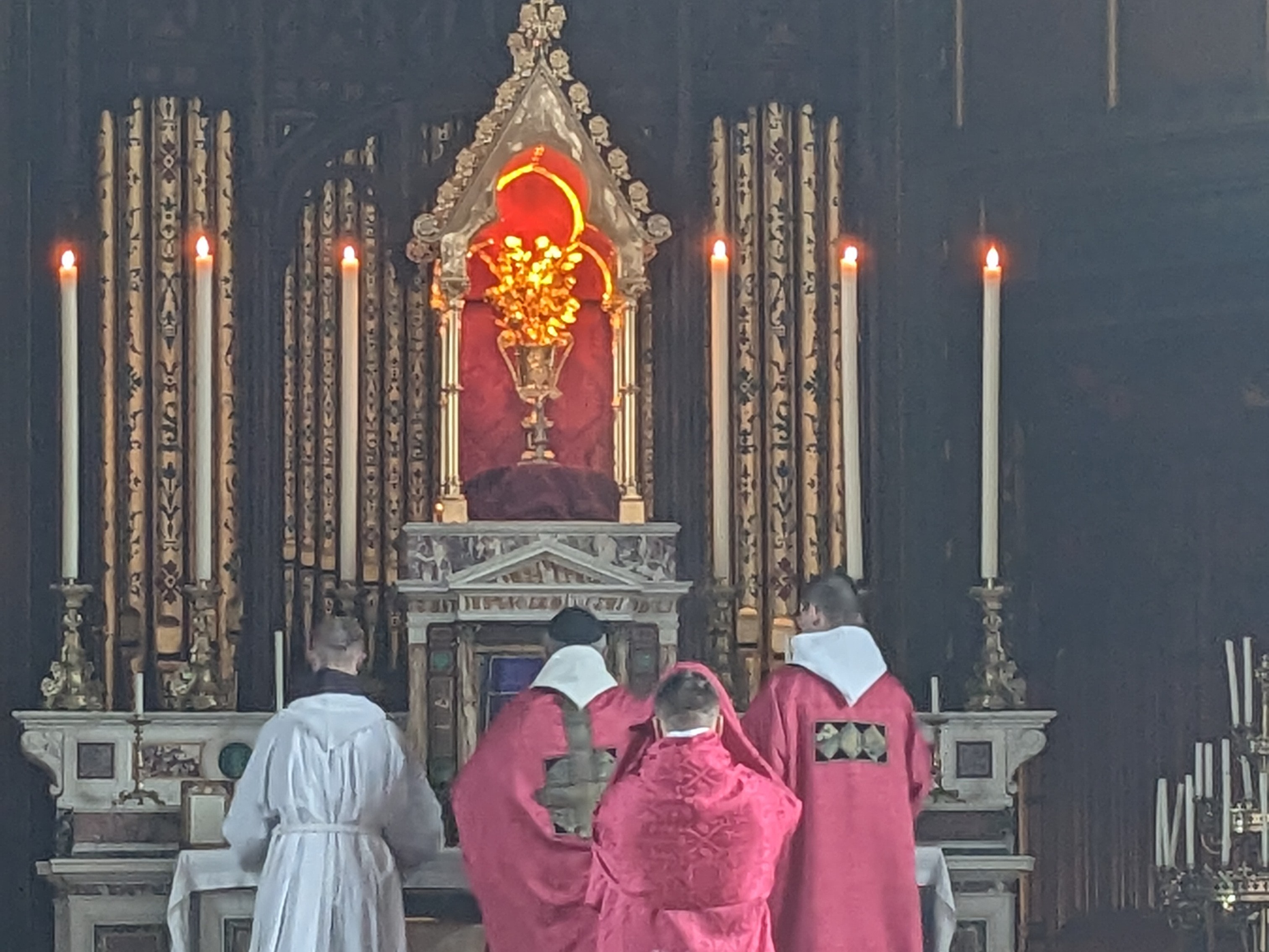

記得很多年前與還未晉鐸的胡允信神父傾談,他分享了他的想法:「如果我們這些每週參與彌撒,甚至可能在主日外都有去彌撒,又勸辦告解、領聖體;但如果我們沒有相應的愛德行為,那我們豈不是糟蹋了進入了我們身體的耶穌聖體聖血嗎?」聖本篤稱「禮儀」為「opus Dei 、天主的工作」,這是因為天主藉禮儀將恩寵賜予我們,教導我們行事、與我們對話。而如果我們認真參與禮儀、重視禮儀、重視在禮儀中與我們對話的天主,我們應該要在日常生活中有實質的改變。

很久以前的一篇文章曾經分享過,天主在禮儀中要求我們獻上的,不單是那些我們可見到的祭品,而是我們要聯同「以耶穌身份」(in persona Christi)的司祭,把自己也獻給天主。缺乏了對近人的愛德,我們就是將次要的東西獻給天主,卻把最好的「自身」留給自己。這樣,我們既沒有全心全力愛天主,也沒有愛近人如自己。