作曲家帕勒斯蒂納 #

如果大家喜歡音樂,但又沒有機會認真讀過西方音樂史,又沒有機會接觸教會音樂歷史,可能就對這一位作曲家稍為陌生。他就是帕勒斯蒂納 ﹝G. Palestrina ﹞。這位意大利文藝復興時期的作曲家,生於1525年,卒於1594年;他比大家都熟悉的音樂之父——巴哈﹝J.S.Bach﹞還要早一個半世紀。而今年2025年則是帕勒斯蒂納500歲冥壽。

帕勒斯蒂納的著作包括很多聖樂,尤其是多聲部清唱作品。以下是西斯汀小堂聖詠團演奏,帕勒斯蒂納的《Sicut cervus》。歌曲名字解作「如小鹿般」,取自聖詠42:2

天主,我的靈魂渴慕你,真好像牝鹿渴慕溪水。﹝聖詠42:2﹞

良教宗論聖樂 #

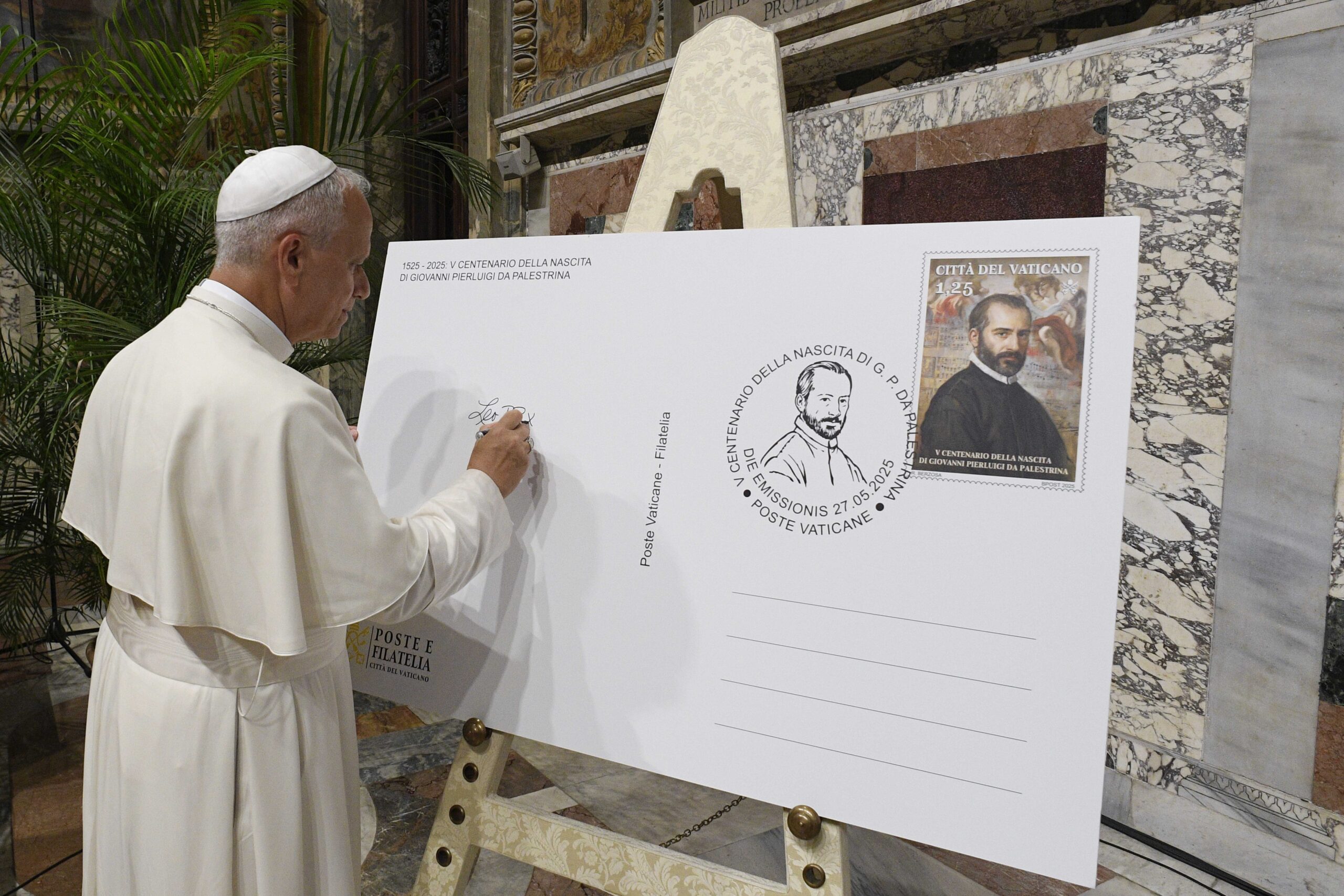

早前,教宗良十四世在一次慶祝帕勒斯蒂納500歲冥壽的活動中,表示帕勒斯蒂納的音樂能夠超越時間地表達祈禱及合一,對靈修及禮儀非常重要。

良教宗說:「他的作品受額我略調所啟發,莊嚴而簡潔;他將音樂及禮儀溶入在一起,使靈魂昇華,並歌頌神聖的奧秘。」教宗續道:「多聲部音樂不但是一種音樂的技巧,更是充滿神學意義的音樂形式。它替聖經『穿上合適的旋律』,使信友更加容易理解。」教宗良十四世指出多聲部作品中每個聲部各自有不同的旋律,在和聲中不斷互動。各聲部有時看似衝突,之後又會有完成終止,而它們都是在追求合一。教宗說:「多聲部作品在各自不同中的動態合一,就好像我們於聖神的指引下的共同信仰旅途。」

教宗表示帕勒斯蒂納的《Missa Papae Marcelli》是多聲部聖樂中的表表者。教宗重申,梵蒂岡第二次大公會議中召叫信友「完整地、有意識地、主動地參與禮儀」,而出色的聖樂則能夠深化信友的禮儀參與。教宗說:「當禮儀音樂是啟發於信仰、伴隨着音樂技巧,我們的聲音、思想及心靈都參與其中,禮儀音樂就成為通往祈禱之路。」

慈母教會切願教導所有信友,完整地、有意識地、主動地參與禮儀,因為這是禮儀本身的要求,也是基督信眾藉洗禮而獲得的權利和義務,他們原是「特選的種族、王家的司祭、聖潔的國民、獲救的民族」(伯前:二,9:參閱二,4-5)。﹝禮儀憲章 n.14﹞

我們自己的禮儀音樂 #

筆者參加過不同的團體,有過不同的禮儀音樂經驗。

有一些團體非常幸運,能夠有聖詠團能夠按梵蒂岡第二次大公會議的要求,詠唱額我略聖詠,再配以不同時代的多聲部聖樂。也有一些團體﹝尤其是隱修團體﹞,他們多數詠唱額我略聖詠和有管風琴伴奏,他們就沒有多聲部聖樂。在另一些團體,尤其是歸化了天主教的「個別教長管轄區」 (Personal Ordinariate)。他們有很強的英國教會傳統,他們的禮儀中就會有較少的額我略聖詠,但就有可能四聲部、或六聲部的不同多聲部作品。這些團體的禮儀音樂選擇都很附合教會對聖樂的要求,能夠參與這些禮儀都真的能夠讓人舉心向上,朝拜美善根源的上主。

但另一方面,筆者也曾經參加過不少有著奇怪音樂的禮儀,尤其是一些特別活動的禮儀。這些禮儀不乏流行曲似的音樂,更差的是這些音樂的歌詞更改了禮儀的禱文:光榮頌、羔羊頌的歌詞都被改編、教會在禮儀中的祈禱被作曲家自己的理解所取代了。這些音樂無論是歌詞或音樂形式都不適合禮儀中使用。很多時這些禮儀中,歌詠團就在自我陶醉演出,其他信友卻不能以唱歌或主動聆聽參與。這些音樂可能是對作曲者有個人意義的宗教音樂,卻不是合適的禮儀音樂。有關禮儀的選曲,可參閱梁啟信的這篇文章

如果各位當中是團體的聖詠團,不妨在這個機會思考一下良教宗的說話,能否加入一些更適合禮儀的作品?

聖樂欣賞 #

最後以良教宗提到的彌撒曲作結。以下是西斯汀小堂聖詠團演出,帕勒斯蒂納的《Missa Papae Marcelli》中的《Kyrie》﹝垂憐經﹞