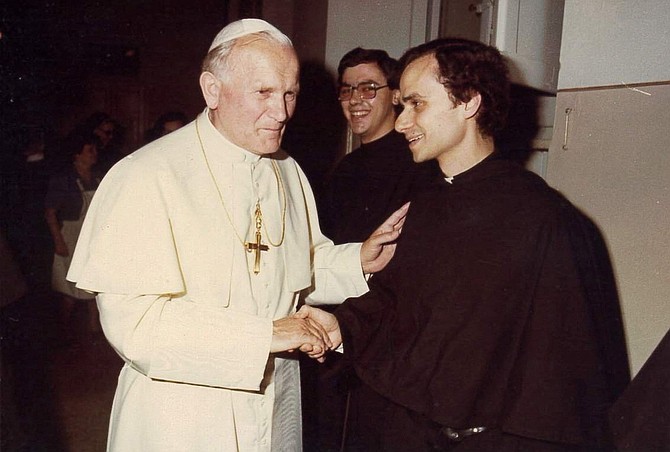

大家如果有留意到,教宗良十四世出身並不是教區神父,而是奧斯定會士。

大家如果接觸教區神父比較多,也會知道他們在晉鐸時,也會有獨身、服從的承諾。而修會會士,不論是神父或單純的會士,都會發聖願,常見的是「神貧」、「貞潔」及「服從」。有些修會也可能有額外的聖願,例如終身留在某一隱修院的「恆常願」。而修會會士的會規也往往規定會士們要一起居住,方便他們一起祈禱、做靈修。

會士們的聖願就是向天主的許諾,他們要奉獻自己的一生,在這些聖願的幫助下去完成他在修會的神恩,恭敬天主、救自己救近人靈魂。

問題就來了,如果一個修會會士成了教宗,他的聖願怎麼辦?

會士升主教 #

原來,教會對此已經有所準備。《聖教法典》第705至707條概括地解釋了會士成為主教後聖願的處理方法。

705 條 - 會士升任主教後,仍為本會會士,但就服從聖願言,則祇效忠唯一教宗,而且依其明智審斷,認為修會義務對其環境不適合,則不必遵守。

706及707條是有關財產及住處安排,有興趣可自行閱讀。但重點都是 705條。

會士成為主教後,「服從」聖願的對象由他的修會長上及當地主教成為教宗。而由於很多時會士的「神貧」聖願有時包括不處理財政,而地方主教又必須處理教區的財政,所以這個聖願也就免了。而教區主教為了工作關係,幾乎都應該住在主教府,而修會會院通常都不在附近,他們都有需要離開自己的修會兄弟,而搬到主教府居住。自然地,如果本身修會規定會士們要每天一起祈禱唸日課,成了教區主教的會士自然也難於遵守。諸於此類的聖願/義務,也就是上述法典所提到的「對其環境不適合」的義務了。

由於這位會士的轉變是基於天主對他有新的召叫,即使他的部分聖願及義務被解除,他的會士身份仍然得以保持,讓他能夠適應新的身份及責任。當他成了教宗時,自然地,連服從聖願也沒有了,因為教宗已是教會之首,他已經沒有長上了。

故事分享 #

網上見到一則故事,是有關於美國本篤會士 Daniel M. Buechlein 被選為主教的。

於1987年,當時還是神父的 Buechlein 收到教廷大使的電話,告知他聖座已決定將他晉牧成主教。 Dom Buechlein 回覆大使說,他發了隱修生活的聖願,不能成為主教。教廷大使幾分鐘後再次打電話來,說:

「教宗希望你明白,他已解除你『神貧』聖願,你可以處理教區財產;你的『服從』聖願的對象現在已改為只向教宗;而你的『貞潔』聖願……你就繼續保留。所以你要成為曼菲斯 (Memphis)的主教。」

雖然故事中有些奇怪的地方,例如本篤會士的三個聖願是「隱修」﹝包括了神貧、貞潔﹞、「服從」及「恆常願」。但也有可能教廷大使只是拿了大家都知道的三個承諾去回覆 Dom Buechlein的拒絕。

不論故事真偽,這都讓我們明白修會會士如果為成主教﹝甚或教宗﹞時,他的聖願會怎麼辦。

聖願的目的 #

聖願的目的不是要限制個人自由,而是讓發願者能夠更加集中自己的思路及生活去活出他們聖召的生活、結出福音的果實。這些聖願往往都是協助發願者效發耶穌基督、由生命中拿走分散注意力的事情。

讓我們繼續為教宗祈禱! 讓我們為聖召祈禱! 讓我們為各個修會祈禱!