「道德治療式自然神論」(後稱MTD) 由社會學家 Christian Smith 及 Melinda Lundquist Denton 於2005年出版的《Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers》提出。他們認為,道德治療式自然神論美國年輕人最普遍的宗教。

如果我們的信仰變成只剩下「不要判斷」、「要有同情心」;但忘記了堅持耶穌基督是唯一救世贖世主、忘卻耶穌基督過去、將來、以及現在是普世君王、忘記我們每人都應先尋求天主的國;這樣的話,我們的信仰就是被 MTD 所取代了。筆者分享這些事,不是指斥甚麼人;反而是希望各位都將這事作為一個警惕。為甚麼有這麼多人,不論是否基督信仰或其化信仰的人,都跌進這 MTD 虛假信仰的陷阱?我們自己先要反省自己的信仰和想法:我們每週上聖堂、每次回到教會團體,是否真正是為了在聖體中、在祈禱中、以及日後在天國仰望主基督?還是我們只是以「耶穌」作為我們社交的藉口,用以麻醉自己安心去過舊生活?

由數個月前開始,筆者便打算重新唸日課,再三考量之後便決定唸1930年本篤會傳統的《隱修日課》。最主要原因是因為筆者平日參與彌撒的本篤會聖彌額爾隱修院是以這本日課書祈禱。故此在日課方面跟從他們的傳統也是很理所當然的選擇。

以下筆者分享一下開始頌唸《隱修日課》的一些初期想法:

在這兩天玫瑰祭衣的日子有一個比較少人認識的傳統,就是黃金玫瑰。

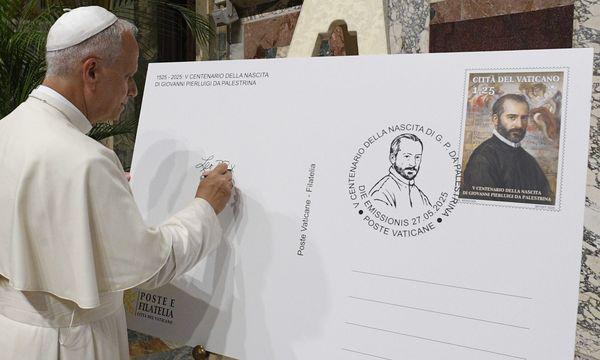

黃金玫瑰是教宗贈送給一些王室、貴族、甚至一些城巿的、以黃金打成的玫瑰,為了稱許該地或該家族的信仰。到了後來,教宗亦會將黃金玫瑰送給一些重要的聖堂或朝聖地。而在近年,教宗方濟各亦曾將黃金玫瑰贈於盧森堡、羅馬雪地大殿的聖母小堂、墨西哥的瓜達露佩聖母大殿等等聖堂。

筆者邀請了 Farnborough 聖彌額爾本篤會修院為早前大埔嚴重火災的災民獻彌撒,修院便在今天的修院彌撒中為他們祈禱。

有一次有教友問了這一個問題:「很多人為了追求錢財,會喪失自我,反而失去生活中的歡樂。不是嗎?」筆者當時隱約覺得這個問題不太對勁,但即時又想不到甚麼,便把這個問題一路反覆思考。

如果要筆者現在重新思考這問題 / 意見,筆者認為這說法是一種過度的簡化,而且有點自我安慰的想法。而可能正確的回應,就在於以上方濟會士及本篤會神父的看法當中。

將臨期已開始了一段時間,過了兩個將臨期的主日。筆者分享一下早前在倫敦國家美術館 (National Gallery)買的一個將臨期日曆。

無論在聖堂、在家中、學校、醫院,我們祈禱都可以走到十字架前,甚至在世俗地方望着我們自己的十字架,我們可以仰望我們的主基督、我們的救贖,祈禱身體及靈魂的健康。

基督是一切歷史的起初及終末;作為信友,我們的責任就是在自己能力範圍內讓基督君王的王權在此時此地得以彰顯。同樣重要的是,在不浪漫化戰爭或任何歷史片段的同時,我們要記得在黑暗的時代中人性的光輝彰顯,並將這歷史承傳下去。

唱畢《天皇后喜樂》,這位傳教士神父靜靜地對筆者說:「這些拉丁文歌已經落伍、不合時誼了。再過不久便不會再有用。」筆者心裏不同意這說法,但那個時候也不是爭論的時候,所以只是笑而不語。

那些和他一起住的神父慢慢地就留意到這位傳教士神父合起手指的這個動作。然而,這些和他一起住的神父非但沒有尊重或包容傳教神父的小小敬禮,卻是取笑他的這些行為,甚至在一起用餐時扮他的行為去嘲弄他。

若翰.紐曼神父 (John Henry Newman) 在1852年7月13日宣講了《春天再臨》這篇講道。

「我唯獨知道一件事,就是我們需要面對甚麼,就會有相應的力量。我能夠肯定的是,我們要面對的敵人越多,天上的聖人就越會為我們祈求天主;世界給予我們的試煉越可怕,我們的聖母、我們的主保聖人及守護天使就越加與我們同在」

9月29日是聖彌額爾天使瞻禮。筆者習慣去主日彌撒的修院主保正是聖彌額爾,今天他們提前慶祝主保瞻禮,舉行大禮彌撒。

神父說在這些赤貧的地方傳教,每一刻的景象都使人心碎,很多傳教士都經驗一些時刻灰心喪志,被無力感壓碎。然而這位在拯救人靈最前線的傳教士卻說,支持他們在看似絕望中繼續前行的是教友的祈禱。

主,我們已領了祢施天恩的聖事,求祢助佑我們在永恆救恩的道路上日益精進。

神父首先分享一種常見的看法,就是比喻中的司祭和肋未人忽視了那個受傷的人,是因為他們害怕被傷者弄得不潔,繼而不能做他們聖殿獻祭的職務。所以他們代表了一種將宗教要求看得比幫助人重要的看法,而耶穌就是指責他們只重視宗教要求的態度。神父指出,這種解釋是完全錯誤的。

「愛天主」和「愛近人」這兩個要求從來都不是對立的,而是一體的兩面。所以這個司祭及肋末人的錯誤並不是因為他們過份重宗教要求而忽略愛德行為,而是因為他們對宗教、對信仰不夠認真,所以他們也沒有做「愛近人」的部分,也反映了他們的「愛天主」不見得全心全力。

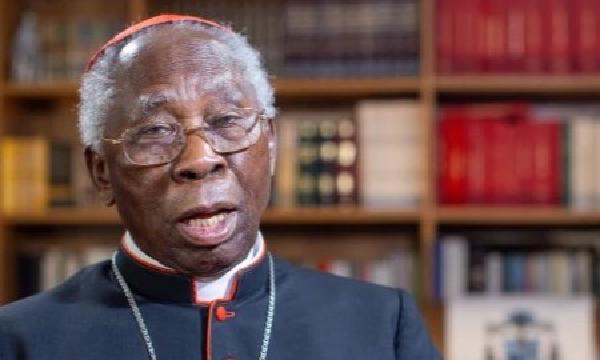

這舊片段出自安霖澤樞機於2007年仍是聖禮長部長時,出席美國一個信仰講座的問答環節。當中有教友問到有關在禮儀中的舞蹈及音樂。安霖澤樞機的回應貫徹他一向的風格,以不同的角度分析禮儀、文化、舞蹈及音槳的問題;而樞機來自非洲,對於當地眾多的文化歷史有深切的認識,因此他的回應比起很多對其他文化認識不深入的人更加能夠提供一個立體的背景去讓我們理解整個問題。

於拉丁禮教會中,舞蹈從未是彌撒的一部分。 歐洲和美洲完全不應考慮禮儀舞,因為在他們的文化背景中,舞蹈從來不是朝拜的一部分。即使考慮以下的種種因素,舞蹈都不應出現在禮儀。

今天的彌撒無論是本身的經文,或是神父的講道都很有意思。

全能永生的天主,祢豐盈的仁愛,常賜予卑微求恩者超乎所當得,甚至逾其所望;求祢在我們身上傾注慈恩,寬赦我們良心上恐懼不安的罪過;並賜下我們所不敢奢望的恩惠。因我們的主耶穌基督,祢的聖子:祂和祢及聖神是唯一天主,永生永王,至於無窮之世。 應:亞孟

其實在忘記了基督信仰的世代,他們看着天主教的文化、歷史、藝術也是一樣。旅客們到了羅馬,穿過聖天使橋、走進聖堂,看到用以表達信仰的藝術品。他們不知道也不理解天使拿着刑具的意義、看不明白拉丁文的字句亦不會花時間看藝術品的介紹、對基督血沐沐的苦難視而不見;在看到天使橋上巨大的天主雕塑或聖堂內的聖畫、祭器,只當自己進入了一個主題樂園一樣。藝術品所娓娓道來的救恩史,就是落在石頭地上的種子,連生根發芽的機會都沒有。真令人感嘆。

這短片剛剛過去 (8月17日) 的主日彌撒進堂遊行

Mitre 及 crozier 於中文很常譯作「主教禮冠」及「主教權杖」,因為我們最經常見到使用這兩樣禮儀用品的都是主教。然而事實上,有一些修院院長都可以頭戴禮冠,也拿上權杖,但他們都沒有主教職。更罕有地,有一些女修院的院長是可以拿權杖的。而法恩伯勒的本篤會聖彌額爾修院的院長,就在短片中看到,是可以戴禮冠及手持權杖。

之前提到在 WeBelieve Festival,筆者在第二天的活動參加了兩個道明會講座很有趣,內容互相有點相關,希望趁還記得大部分時寫下紀錄。

第一個講座的題目為「何為人? | 身份、位格及天主的肖像」,講者為道明會士 Father Simon Gaine, OP。而第二個講座的題目是:「起源:天主教友相信進化論嗎」 ,是上述 Father Simon Gaine, OP 及另一位道明會士 Father Richard Ounsworth, OP 的對談。

由於星期六太多講座,筆者在主日也打算慢活一點。早上再次煮了個飯,然後便四處走走。活動小冊子中有些活動鼓勵參加者多點互動,便和孩子四處找主教 high-5 擊掌、向修士們講笑話、詢問修女們的聖召故事。當中,尤其想和大家分享一下和「瑪利亞宗徒之后本篤會」隱修女的故事。

WeBelieve 第二天7月26日星期六的節目更為豐富。

這一天的感覺是,比起露營,更像參加研討會。連孩子也說,講座十分有趣味,但實在太燒腦,累得起。不過在知性及靈性後回到帳幕休息,的確也很有意思。

來到 St Mary’s College是為了參加一個名為 We Believe ﹝我們相信﹞的公教活動。參加者可以選擇在夜間住在其他地方,或留在草地露營。本身對露營沒有興趣,但既然有朋友邀請,也是給小孩子一個經驗,便決定在這四天三夜裏露營了。

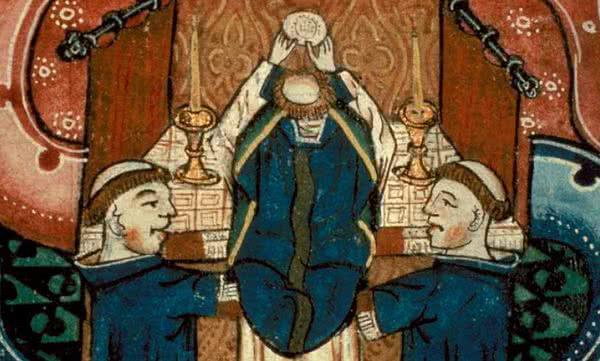

神父提到,分餅奇蹟是耶穌的眾多奇蹟當中,唯一是四部福音都有記載的;而且有些福音更不只記載一次。神父提到他小時候聽到有解釋耶穌沒有真正分餅,而「奇蹟」是在於耶穌能使眾人把自己的所有分享給其他人,「分餅奇蹟」是「分享奇蹟」云云。

神父指出,如果這事情如果只是單單出自人性的慷慨,就不會四位聖史都不約而同地詳細記載,尤其是若望更由分餅的奇蹟引到聖體聖事。神父接着指出,四位聖史都要記載的分餅事蹟,如果不是有超性的元素、不是真正的靠天主的大能餵飽眾人的話,根本就不符合邏輯,也不符合四部福音的脈絡。分餅的奇蹟是確確切切的神蹟。

聖本篤生活在公元五、六世紀,在一千五百多年後的今天,其實我們不也是面對相似的問題嗎?我們舊有的社會秩序在崩潰,取而代之的是令人失去希望的文化。活在二十一世紀的基督徒,和一千五百年前的基督徒,其實也在面對相似的問題:我們在忘記天主的文化中能夠活出信仰嗎?我們還能對未來抱有希望嗎?

聖本篤對這樣世代的回答是:先退到曠野尋找天主、與志同道合的基督信友建立團體互相鼓勵。以基督信仰團體為核心,同時向世界開放接待那些尋找天主的人,向那些找尋真理的人介紹走往基督之路,幫助那些在生活中有需要的人。本篤會的格言是 Ora et labora 「祈禱與工作」,在俗世生活的我們也需要記得我們的生活是由祈禱與工作交織而成。

教宗良十四世指出多聲部作品中每個聲部各自有不同的旋律,在和聲中不斷互動。各聲部有時看似衝突,之後又會有完成終止,而它們都是在追求合一。教宗說:「多聲部作品在各自不同中的動態合一,就好像我們於聖神的指引下的共同信仰旅途。」

學習如何用拉丁文回應教宗的降福 V. Dominus vobiscum R. Et cum spiritu tuo

V. Sit nomen Domini benedictum R. Ex hoc nunc et usque in saeculum

很久前提過一段歷史,教宗保祿六世於1970年的五旬節﹝即聖神降臨節﹞後的星期一如常去舉行彌撒,在發現祭衣顏色竟然變成了綠色後,才驚覺自己竟然在禮儀改革中廢除了五旬節八日慶期。

其實1960年代的禮儀改革其中一個致命的地方就是,以一些「專家委員會」去決定整個禮儀的路向。在研究禮儀中,學者專家當然身負重位,但當十數個專家去決定教會二千年來自然有機發展的禮儀要如何改變的時候,那就是最違反禮儀發展本質的事情了。

聖若望紐曼:「聖斐理伯.內利的稱號是「羅馬的宗徒」﹝Apostle of Rome﹞,這個稱號一直保留到現在,並不指他歸化外教徒,而是恢復基督王權、重建羅馬人的信仰。聖斐理伯所用的轉化工具不是洗禮,而是補贖。聖紐曼樞機說:「告解亭是這個特殊傳教事業的王座及標記。」他繼續說:「當聖方濟各.沙勿略為成千上萬的人授洗,聖斐利伯45年間每天,幾乎每個小時,都在重建、教導、鼓勵,及指引懺悔者前往得救的窄路。」

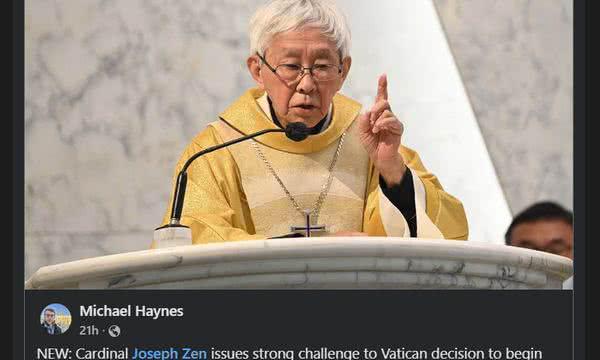

吳成才樞機的訪問實際上還有些深遠的意思……

吳樞機說:事實上,我們為了真信仰而放棄了我們的舊信仰。而你現在告訴我們可以走回舊路,而由舊信仰中拿回些一些原素?這些話令我們的人很混淆。我們的人希望在真理上行走,跟從福音、教會對我們的訓導。這些一直以來在指引在亞洲的我們。我想這是一個祝福。 筆者認為,吳樞機的說法更加令人容易理解我們生活在多元社會中的取的態度。尊重他人,但我們必須有教理上的合一,跟從福音、教會的訓導。

吳成才樞機:跟隨傳統不是錯誤。回到教會的正統訓導不是錯。但一如教宗方濟各提醒我們,是的,我們需要知道真理、我們需要活出福音的標準。但同時,我們不是要將教會對於實行倫理訓導變得過度拘泥於法律條文,始終有些人還在艱難嘗試中。我們必須要有同理心。但重要的是,有同理心是一回事,清楚我們的立場是另一回事。我從不相信我們應該要矮化福音去迎合世界。福音是道路、真理、生命。

良十四世:兄弟姐妹,我希望我們首要渴望一個 團結的教會,這是一個合一與共融的標記,這將成為世界修和的酵母。在我們的時代,我們仍看到太多的爭吵,太多由仇恨、暴力、偏見、懼怕不同事物、以及一個藉剝削地球資源及將最貧窮的人邊緣化的經濟模式所造成的傷口。關於我們,我們希望成為在世界中合一、共融及兄弟情的小酵母。

可能有讀者會有疑問,教宗何時成為教宗呢?如果在選舉完畢,宣佈了新教宗,但新教宗在就職彌撒前離世,那他是教宗嗎?

這個問題其實很有道理,是因為在政權選舉中,例如美國總統,或英國首相在大選中獲勝,並不是馬上成為國家元首。美國總統要於就職典禮中宣誓才能成為總統,而英國首相則要於國王/女王正式任命及邀請他重組政府,才正式成為首相。

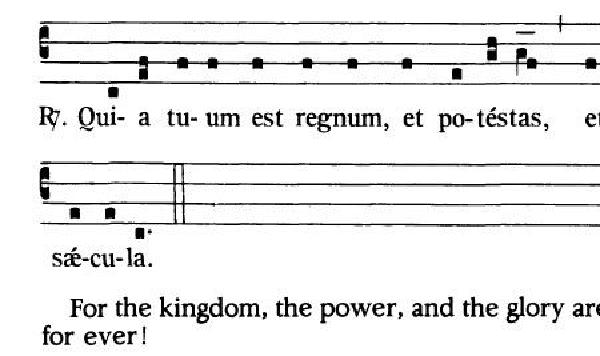

剛剛才發文分享了宗座聖樂學院的兩段額我略聖樂的教學片。想不到不夠一天,又有新的片段。最新的一段片段是天主經後的禱文。

筆者在這裡添加了相對應的中文彌撒經文,讓不熟悉外文的讀者比較容易跟着祈禱。

羅馬的宗座聖樂學院製作教學片,大家可以輕鬆地和教宗一起學習詠唱祈禱。

大家如果接觸教區神父比較多,也會知道他們在晉鐸時,也會有獨身、服從的承諾。而修會會士,不論是神父或單純的會士,都會發聖願,常見的是「神貧」、「貞潔」及「服從」。有些修會也可能有額外的聖願,例如終身留在某一隱修院的「恆常願」。而修會會士的會規也往往規定會士們要一起居住,方便他們一起祈禱、做靈修。

問題就來了,如果一個修會會士成了教宗,他的聖願怎麼辦?

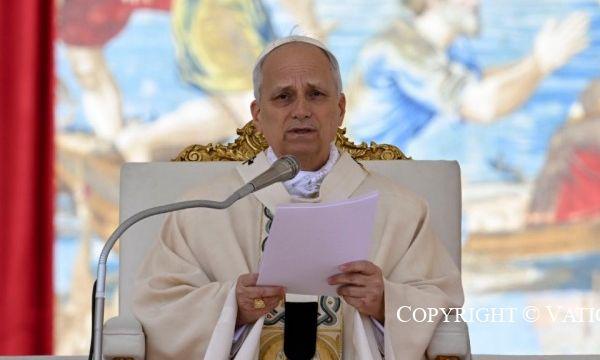

教宗選舉的第二天下午中段,西斯汀小堂的煙囪冒白煙,那就代表在四輪的投票後,樞機們選出了普世教會的第二百六十七任教宗。執事樞機宣報新教宗是 普雷沃斯特樞機 (Cardinal Prevost),取名良十四世。

老實說,一直都沒有預期過會出現美國人的教宗。靜下來回想一下剛剛發生的事,以下是筆者對教宗良十四世的初步想法

第一天的教宗選舉比預期遲了完結,但一如大家所料都是以黑煙作結,未有結果。筆者和大家分享一下幾張直播截圖。

郭德麟總主教:每一個大公會議後的教宗,由保祿六世到方濟各,對修正禮儀陋習及犯規的呼籲,到了平信徒的日常生活層面基本上都毫無效果。我們必須要有所行動。熟悉傳統拉丁彌撒提出了一個很好的契機。它也提供了一條道路防止斷裂性詮釋,也是本篤教宗提到的:「:「《羅馬彌撒經書》的兩種版本,彼此間並沒有矛盾。在禮儀歷史中,只有不斷成長和演進,卻從沒有決裂。我們的前輩所視為神聖的事物,對我們而言,仍是神聖和偉大的,它們不可能突然被完全禁止,甚或被認為有害。」

郭德麟總主教:我遇到的大部分年輕天主教徒都在一般的堂區主日活動成長,只是後來才發現我們天主教禮儀的真正傳統的美。他們的反應?感到驚喜,同時帶點憤怒。我一字不改地引述他們的話:「我作為天主教信友應有的權利被剝削了」

善牧主日彌撒後,神父帶了幾個小孩子參觀他們的羊棧,還讓他們摸一隻剛出生兩天的小羊,十分應節。有修士剛巧要餵羊,還要管教小孩子絕對不可以胡亂追趕羊群。讓小孩子體驗到甚麼是善牧。當然,有真實餵養羊群的神父,這個主日的道理也十分值得分享。

全球的天主教會是一個共融的團體,於教宗的管轄之下。教會傳遍四極,然而拉丁文仍然作為西方教會的官方語言。加上近年因着科技進步,信友們一方面可遊歷各處,或於互聯網接觸到其他地方的天主教會,一個有型可見的共通語言尤其具標誌性。筆者希望和各位分享幾句與教宗選舉的拉丁文。

在告解中神父給予的補贖,就好像是先知厄里叟叫納阿曼去浸約旦河一樣。對納阿曼來說是不用費力的任務,簡單得他一開始完全不相信這樣輕鬆的事情就能洗去使他完全和團體斷絕的癩病。我們的補贖本身也不一定能夠使我們改過遷善,然而如果我們是靠着這些少少的補贖,讓天主在我們的生命行事,這些輕鬆的事情也成為天主將我們心中愛火重新點燃的工具,發揮我們相像不到的效果。

聖巴爾納鐸寫給教宗尤金三世:「但你並不是其他主教的領主,而是他們中的一位、也是那些愛天主並敬畏天主的人當中的一位兄弟。然後你要考慮到你應該要是義德的模範,聖德的鏡子,慈悲的規範,真理的確認者,信仰的守護者,萬民的導師,基督徒的領隊」

教宗亦是人,有一天要走完在現世的道路。一個教宗去世﹝或極少數地退位﹞,直到有下一個教宗時,這段時期就是「宗座出缺」。拉丁文稱作 sede vacante ,字面就是座位空了,因為羅馬主教的座位暫時沒有人了。 以下想和大家一起以信仰的目光去看有關宗座出缺的幾件小事。

陳日君樞機提出的問題實在不容忽視:在邊緣地區的年老樞機怎樣能夠準時出席?教宗方濟各正式死亡時間為星期一早上七時三十五分,然而雷樞機決定第一次會議竟然是第二天星期二早上九時。連二十六個小時都不夠,身處羅馬或歐洲的樞機們究竟有多希望將非洲、亞洲、南美洲的聲音關在門外?上網一查各地飛往羅馬最快的航班需時多久:澳洲悉尼要22小時、智利要15小時、日本要差不多15小時。非洲看似很接近歐洲,但由於未必有直航,畿內亞要飛往羅馬可能10個小時。這個是單計航程,還未計算前後的交通、安排等等。

既然教宗方濟各已過身,為何筆者想分享自己的想法呢?因為他不是第一個教宗,而如果天主還未第二次光榮地來臨,他都不是最後一個。筆者希望大家能夠以信理的眼光去看教宗方濟各,也同信理的眼光去看下一位教宗。 教宗不一定是聖人、聖人也不是不會犯錯。相反,聖人只是在不斷跌倒卻繼續依賴天主仁慈去悔改的人。方濟各是否在天堂?還是在煉獄?這都不是我們要考慮的事情。在此時此刻,作為信友,我們的工作是繼續為教宗方濟各的靈魂祈禱。

凡諸信者靈魂,賴天主仁慈,息止安所。

望主賜爾等永安,及永光照之,息止安所。

他們是教宗,無論他們是好是壞,他們都背負了帶領教會的重擔。有些人做得很好,有些人做得很差,天主自然會向他們算帳。作為教友,我們特別為他們靈魂的得救祈禱,願天主仁慈寬待他們、願天主接納他們的靈魂。

凡諸信者靈魂,賴天主仁慈,息止安所。 望主賜爾等永安,及永光照之,息止安所。 保祿宗徒寫信給格林多教會時,更加諷刺死亡:

『死亡! 你的勝利在哪裡﹖死亡! 你的刺在哪裡﹖』死亡的刺就是罪過,罪過的權勢就是法律。感謝天主賜給了我們因我們的主耶穌基督所獲得的勝利。(格林多前書15:55-57) 在紀念耶穌基督復活的日子,讓我們為教宗方濟各祈禱。願聖子復活的光,照耀方濟各教宗。

到了聖週四的今天,在光榮頌之後再也聽不到鐘聲和管風琴,祭台被卸去了,聖堂連聖體櫃也空了。所有耶穌的標記逐少逐少地消失了。到了聖週五,教會甚至沒有彌撒。到了現在,沒有標記就是最大的標記。

衪貶抑自己,聽命至死,且死在十字架上。﹝斐理伯書2:8﹞ 聖堂所有代表耶穌的標記都消失了,正正就是反映着耶穌貶抑自己,甚至死在十字架上的奧跡。這就是歷代殉道諸聖所效發的謙遜。

早兩天,英國組織《聖經協會》公布了一份研究,比較英國人於2018年及2024年參與信仰活動的情況。結果頗為有趣。 這個調查名為《無聲復甦》 (Quiet Revival) ,這個調查發現英國人會定期﹝不一定是每周﹞去聖堂的人數由2018年的8%升到2024年的12%。 筆者平日參與彌撒的本篤會修院亦然。這是一所小團體的修院,應該最多都只會容納十多個修士。但單單在這前後三年,應該有起碼一個修士晉鐸、一個外邊的神父進修院後發永願、兩個自己修士發永願、一個準備發初願、一個剛開始初學。近十年,修院修士的平均年齡越來越年輕。

筆者想分享四旬期頭尾的兩個主日的讀經,希望和大家一起在祈禱中渡過聖週。 忘記了是誰說的,但有一句默想大概是這樣的:即使世上只有你一個人,單純為了你一個人的罪,耶穌也願意自天降下,為你一個人而被釘在十字架上,受盡凌辱而死。

聖週是禮儀年中最重要的時間,很快便進入逾越三日慶典。願天主能夠協助我們能夠默想基督的苦難、接納天主對我們的愛,將我們對罪的依戀燃燒殆盡。

如果大家看到這篇文,可能已留意到《樂山樂水》的網站改變了樣子,因為我們搬家了。 最大的得着是:

實現資料自主。現在所有的文章、圖片、檔案都重回自己的控制。不必害怕某一個網站供應商會因為信仰、或支持被逼害的教會而禁言。反正從沒有想過靠《樂山樂水》賺取一分一毫。能夠靠自身的能力,獲得更大的自由去分享基督徒信仰,是一種恩寵。 減少開支。從前在 WordPress 每兩年要付大概 $70多美金。現在自行架設網站,使用最基本的 Cloudflare Pages和 domain 功能,免費。實在沒有可以投訴的地方。 雖然《樂山樂水》讀者不多,但天主能夠給予我能力和各位讀者在互聯網分享信仰,筆者實在要感謝各位支持和天主的大恩大德。

早幾天和孩子到戲院看《萬王之王》 (King of Kings) 電影,當作是準備復活節的一個節目。

《萬王之王》開宗明義是在敍述耶穌基督的事蹟,沒有淡化基督信仰………一部電影願意不斷地引用聖經,實在是值得一讚。

現在的娛樂很多,拍攝電影宣揚信仰可能也是有風險的投資。筆者覺得,這些高質素的信仰動畫很值得大家支持,讓有心人能夠繼續以不同的媒介向現代人宣揚基督。

如果保祿出現在現代的社會,他會如何指責我們呢?現代人似乎已不在尋求智慧,也不是在要求神蹟。與其說現代人在追求錢財,倒不如說追求一個能夠自己完全掌握的生命。

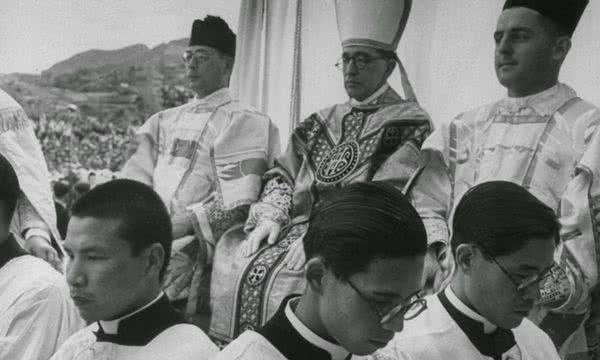

這不是說基督徒不會遇到困難。反而基督徒仍然不斷受迫受。筆者讀完了鄧以明總主教的自傳。他成為了廣東主教後,因為堅持公教信仰,被囚22年,其間大部分時間都是單獨囚禁,不能夠開彌撒,也和外間斷絕了一切的聯繫。然而他沒有背棄過信仰,他被釋放前被審問,仍然冒着不被釋放的風險,表示天主教會不能斷絕和羅馬教宗的共融,不能屈服於「三自教會」之下。

這就是希臘人眼中的愚妄、也是現代人眼中的愚妄。但鄧以明總主教卻視這是天主的德能及知慧。他出獄後向耶穌會的初學分享,22年的監獄生涯對他來說就像是一次很長的初學,讓他學習謙遜,學習在苦難中結合於基督的苦難。當然我們不是每個人也有恩寵去面對這些挑戰,但在每天的小小困難中,我們也應祈求天主使我們能夠放開自己的堅持;與其靠自己的努力逃避苦難,不如讓自己接受天主的恩寵去面對苦難。

有朋友年輕時追英國歌手組合,經常讀英國雜誌,所以很早就知道3月17日是聖博德 St Patrick 的慶日。但現代社會的聖博德日都變得世俗化,只把這天當為玩樂的日子而忘記了聖博德是甚麼人。筆者剛剛聽了這個 網上聲音專欄 專欄,也學到一點新東西,想和大家分享。

St Patrick standing on a snake in Purgatory: England, 1451 (London, British Library, MS Royal 17 B XLIII, f 132v)

聖博德其實不是愛爾蘭人。他很大可能出生於公元四世紀末、羅馬治下的大不列顛島。他雖然出身於一個基督徒家庭,然而按他自己在自己的自傳 Confessions中所說,他小時候不是一個十分虔誠的教友。到了博德16 歲的時候被海盜擄走,結果成為奴隸流落到愛爾蘭負責牧羊。

剛剛過了聖灰星期三開始了神聖的四旬期,刻意請假不上班,想專心一點開始今年的四旬期。還好請了假,因為平時去聖堂平日彌撒是早上八時,要送小孩上學根本趕不及。結果到了遠一點的聖堂參與聖灰彌撒。

早幾個主日,神父講道已提到,天主深深明白人的軟弱,知道我們做甚麼事情都要心理準備,所以在開始大齋期前已安提好合適的準備。在四旬期前的五旬主日、六旬主日、及七旬主日就是對我們好好的預告,讓我們有兩個半星期好好安排四旬期的靈修。

今年筆者安排了數本書作四旬期的閱讀,分別有鄧以明主教的回憶錄《天意莫測》、聖額我略教宗所著的《聖本篤傳記》以及十九世紀禮儀泰斗 Dom Prosper Gueranger所寫的《論彌撒》。希望能夠完成。

筆者一家習慣主日到附近的隱修院參與主日及慶日的彌撒,然而堂區的神父久不久就會到訪孩子就讀的學校主持祈禱或禮儀,所以有時候我們都會由孩子口中聽到堂區神父的事。

有一次,孩子解釋堂區神父來到學校時經常說笑話,弄得大家也哈哈大笑。然而,本來在哈哈大笑的孩子突然認真起來,說:「但我覺得在彌撒中這樣做不太好,因為是 idolatry﹝拜偶像﹞」筆者以為自己聽錯了,便叫他解釋一下是甚麼意思;而且筆者想理解一下,一個十歲不到的小朋友為何會有這種想法。原來孩子的意思是:「如果在禮儀中神父經常說笑,大家便單單注意神父,而看不到天主了。在彌撒中,天主是最重要的,但當每人只留到意神父,神父便取代了天主。這不就是拜偶像嗎?」筆者當刻也反駁不了,便再問:「那麼,如果神父不在禮儀或祈禱當中,只在之前或之後說笑,那又可以嗎?」孩子想了想:「那就應該無問題了。」

的確,《天主教教理》對於拜偶像 idolatry的解釋不局限於基督宗教以外的虛假崇拜:

聽了 Farnborough Abbey 的 Dom Gregory 在彌撒的主日講道,加上自己的一點默想,希望和大家分享一下。

進入了「主顯節後」時期,教會繼續默想耶穌誕生的奧跡。主顯節顧名思意,就是紀念天主降生成人而顯現及世界;而主顯節本身就有三重的意思:賢士朝拜耶穌突顯耶穌的救恩要廣及萬民、耶穌受洗宣告聖亖奧跡、而耶穌於加納婚宴第一次行神蹟強調耶穌的天主性。

剛剛主顯節後第二主日,福音就是若望福音所記載的加納緍宴。在彌撒前默想福音時,筆者留意到耶穌變成酒的水確實很多。因為每一個取潔禮用的水缸是可以坐人的大小,而耶穌則變了六個缸份量的酒,還是要好酒。筆者默想時卻在思索:這麼多的酒,怎樣處理才好?

加納婚宴中,聖母說:「他無論吩咐你們什麼,你們就作什麼。」

如果大家往街外走一轉,不少商場、商店的聖誕裝飾已拆掉。早前甚至看到有報道指有英國的超級巿場在元旦前後撤下聖誕商品後,已放上復活節朱古力蛋,引起不少人批評。

這個世界忘記了聖誕的真正意義,所以由十二月初便開始出售聖誕商品,到了十二月尾便把聖誕忘掉了。然而作為基督徒,我們知道十二月只是將臨期的開始,是為了準備聖誕節的 準備期。

而我們基督徒應明白,真正的聖誕是由十二月二十五日才正式開始,為了默想天主聖子降生的奧跡,教會會安排了一個很長的聖誕節讓我們默想「道成肉身」的奧跡。十二月二十五日的聖誕日當天已經有三台彌撒:子夜彌撒、薄暮彌撒、天明彌撒;每一台彌撒都有不同的禱文及讀經,讓我們默想聖誕的不同意義。之後還延伸 8日 到耶穌受割損的聖誕八日慶期、延伸 12天 到主顯節﹝所以有 Twelve Days of Christmas 這首歌﹞、延伸 40天 到二月二日聖母取潔慶日。

有讀者來函分享在替小孩子找天主教幼稚園入讀時遇到不少難關,不知道大家有何看法?編者對香港天主教幼稚園收生及其他制度不太熟識,如果有這方面的專家不妨留言分享

編者註:於香港的教育制度,幼稚園不屬於義務教育。因此,屬於義務教育的教會小學收生時,同信仰的入學兒童會有「宗教分」,使他們比較大機會入讀同信仰的小學。但幼稚園並無此機制,各自設立自己的收生機制。以編者經驗,某些天主教幼稚園如果和堂區有關聯,當區的教友學童可能會有優先,但這都可能只屬個別學校政策。

編者認為由幼稚園到大學的角色不一樣,學生宗教背景於收生準則的比例有所不同十分正常。但這個情況絕對就值得我們反思:「教會為何要辦學?」

本人於公教家庭長大,一出生亦已領洗,一直按禮規參與彌撒,亦間中有參與堂區服務。本人婚後,育有一子,小兒於二零二二年十一月尾出世,剛滿兩歲,為坊間俗稱之細B。

因為我們一直虔誠奉教,亦實踐婚時對教會之承諾,所以希望為小兒報讀天主教幼稚園,過程中卻發現三大問題;當我向相熟一起成長的年輕教友傾談時,竟然發現不是單一個別事件。

天主教的傳統很喜歡把看似相反的東西放在一起,其中一樣就是「禁食/齋戒」和「慶祝」,英文會稱為 Fast and Feast,就是禁食與吃大餐。例如復活節前有四十日的嚴齋期,但之前的一天又有 Mardi Gras ,就是肥膏星期二﹝聽到也感到有點過份 😋😋😋﹞。聖誕也是一樣,聖誕的慶祝之前有四個星期左右的將臨期,也是守齋祈禱的時間。

聖經對齋戒禁食有不少的記載,單是在新約中已有不少。耶穌強調有些魔鬼是要靠禁食和祈禱才能趕走的:

以後,門徒前來私下對耶穌說:「為什麼我們不能逐出這魔鬼呢?」耶穌對他們說:「由於你們缺少信德;我實在告訴你們:假如你們有像芥子那麼大的信德,你們向這座山說:從這邊移到那邊去! 它必會移過去的;為你們沒有不可能的事。『但這類魔鬼非用祈禱和禁食,是不能趕出去的。』–瑪竇福音17:19-21

除了驅魔外,團體的禁食也有益於信仰的傳播。在宗徒大事錄有這樣的記載:

在安提約基雅教會中,有一些先知和教師, 其中有巴爾納伯和號稱尼革爾的西滿,有基勒乃人路基約,和與分封侯黑落德同乳的瑪納恒,還有掃祿。他們敬禮主和禁食的時候,聖神向他們說:「你們給我選拔出巴爾納伯和掃祿來,去行我叫他們要行的工作。」他們遂禁食祈禱,給他們覆了手,派他們走了。——宗徒大事錄13: 1-3

教會自早期就會在一年四季各有一星期的小齋期——四季齋期 Ember Weeks。它們分別在四旬期的第一週、五旬節後的一週、九月第三週、及將臨期第三主日後的一週。有個有趣的記憶法就是:「Lenty, Penty, Crucy, Lucy」:Lent 就是四旬期、Pentecost 就是五旬節,Crucy是指 Cruxifixion 十字架,因為光榮十字架節是九月十四日,所以之後的一週往往就是秋季齋期,而Lucy就是指 St. Lucia/ St. Lucy 在十二月十三日的瞻禮,所以之後的一週也往往是冬季齋期。

在這四季齋期,教會於星期三、星期五及星期六守齋。很可惜地,四季齋期在梵二後的禮儀改革中不知可故地消失了。而在此之前的教會規律中,四季齋期的週三及週六只需要「守半齋」,意即當天容許一餐有肉類﹝而週五本身就是守齋的日子﹞,所以其實是相當輕鬆的齋期。而四季齋期的重要之處,是為準備晉鐸的人祈禱,而他們多數就會在這四季齋期的星期六晉鐸。

前言:龐樂培司鐸早前於公教報登了一篇 文章,表示他認為不應該稱司鐸/司祭為「神父」,因為他們的角色是兄長而不是父。之後有讀者在這裡分享他的 想法,另外友站也有一篇分享 文章,同樣都是不同意這種說法,表示「神父」是對司鐸最恰當的稱呼。很高興龐樂培司鐸願意願意撰文作一點回應。各位讀者可以由兩邊的觀點仔細思量,不妨留言分享你的看法,你會繼續以「神父」這個稱呼嗎?

天主的計劃非常奇妙,為不同性格的人準備了不同的信仰道路。筆者認識不少朋友,對信仰的認識及堅持來自知性的追求及對真理的服從。對他們來說,一切的真善美都來自天主,自己「喜好」僅屬其次,重要的是真理的要求。一如聖詠作者說

「上主,我說:我的福分,就是遵守你的教訓。」——聖詠119:57

筆者認識的一位朋友可說是另一種信仰經驗。這位朋友於一所跨國企業當高層。一如大家所想,他在工作上既能呼風喚兩,平日和人相處不免帶點自傲。但是一提到信仰,他卻變成了另一個人似的。

朋友不是個擅長讀書的人,卻很重人與人的關係。他說他今天仍是天主教徒,全是因為香港教區的譚坤神父。朋友在小時候跟譚坤神父當輔祭,結婚後譚神父亦在信仰上鼓勵他。朋友因為譚坤神父而不敢不去主日彌撒,同時亦很自豪地說自己按譚神父的訓導沒有任何人工避孕,喜樂地接受天主賜予的小孩。幾億元的生意在他的指揮下完成,在信仰路途上竟然像小孩子一樣緊隨著一個離世的慈父。

《禮儀憲章》8

在人間的禮儀中,我們預嘗那天上的,參與那在聖城耶路撒冷所舉行的禮{{ double-space-with-newline }}儀,我們以旅人的身份向那裏奔發,那裏有基督坐於天主的右邊,作為聖所及真會幕{{ double-space-with-newline }}的職司

在上一篇 文章 中,筆者分享了些許有關懺悔時節的特別禮儀服飾,大家有興趣重溫有關前摺祭袍及寬肩帶的話,可以回去重溫。由禮儀看教會歷史的發展當然很有趣,但也有人覺得禮儀中這些事情十分不實際,很多餘。如果要跟從「梵二精神」,我們便不能守舊,把這些舊東西都捨棄掉才能符合現代人。事實又是否如此?

首先一種說法指這些禮儀行動、服飾不重要,不符合現代人需要。筆者想回應一點:禮儀由頭到尾就不是要「實際」。在宗教以外,無論是現代人或古人,祭神禮儀都不是一件尋常事。如果現代人的生活中缺少了對超性事情的追求,他當然是不可能在這樣的生活中找到相對應的事物去理解禮儀。教會要改變禮儀去「配合」現代人是一種捨本逐末的想法,就好像要向未戒奶的嬰兒解釋一場婚宴的各種食物。我們應該將婚宴的食物都變成嬰兒餐,還是以耐性教養小孩,待他成長後也能參與?一如聖保祿宗徒對格林多的教友訓話中的提醒,信仰成長中的不同階段有不同的需要:

「弟兄們,我從前對你們說話,還不能把你們當作屬神的人,只能當作屬血肉的人,當作在基督內的嬰孩。我給你們喝的是奶,並非飯食,因為那時你們不能吃,就是如今你們還是不能……」格林多前書3:1-2

先祝各位在將臨期的守齋準備能充滿天主的恩寵!

進入將臨期,彌撒禮儀也有不少改動。大家可能留意到禮儀中沒有管風琴音樂、光榮頌也沒有了。禮儀顏色也由「聖神降臨後」的綠色變成了代表懺悔、準備的紫色。但其實還有很多不同的變化。

上圖攝自剛剛將臨期第一主日,於法恩伯勒 (Farnborough) 的聖彌額爾修院 (St. Michael’s Abbey) 的彌撒。這裡是一所本篤會修院。圖中主祭正準備祝福乳香,執事身穿寬肩帶襄禮,而副執事則已手持聖體碟舉在自己眼前。其實副執事身穿的並不是平日穿的副執事袍﹝ tunicle﹞,而是 folded chasuble﹝不知道有沒有正式的中文譯名,但請容許筆者暫譯「前摺祭袍」﹞。讓我們一起看看有關「前摺祭袍」及「寬肩帶」的傳統。

早幾天11月19日看到日曆,比普通日子多了一個聖人紀念,發現很有意思,和大家分享一下。

St. Pontianus ,譯作聖彭謙,是教會第28位教宗。他於公元230年7月21 登教宗之位。聖彭謙教宗要面對不單是羅馬帝國這外患,也要面對教會的內憂。

要記得這個時代背景:這個時候基督信仰仍不是羅馬帝國的國教。另一方面,當時尼西亞大公會議亦未舉行,所以教會對天主聖三、耶穌身份的各種基礎問題還未有好像後來那樣有一套完整成文的訓導。

聖彭謙教宗登位之時,有另一名主教名叫 Hippolytus ﹝希玻里﹞ 已宣稱他才是教宗。有關這些初期教會的第一手史料不多,但有史家記載希玻里主教認為教會對一些罪人過於寬容,以及在信理上和聖彭謙前兩任的教宗有衝突,便有裂教的行為。

很多人稱2024年是全球的選舉年,因為有很多不同地方的政府舉行選舉。華文讀者留意的台灣、英國、美國、日本、韓國以及其他不少地方都有國家領袖或議會選舉。不少人在選舉前宣傳、選舉後分析,這些都不是壞事。然而,有時有些人支持某些政客或政黨時,將他們或他們的政策形容得像改變世界的大工程,仿佛沒有這位政客,社會便會落入大災難一般。

政治只是文化的下游,在甚麼文化的社會,就產生甚麼樣子的政治。與其擔心甚麼政客能夠上台,我們倒不如好好想想,我們生活的文化是否能夠協助眾人活出正義、有道德的生活?人們能夠按公義說話行事嗎?還是連祈禱也是非法、向孩子傳遞信仰都被禁止?這個世界有些國家的政權被視為邪惡政權、他們的文化有不少的道德缺憾,但我們倒不可能將他們的對手看為救世主。沒有一個政客/政黨是我們的救贖。事實上,世上所有的文化都尚待基督的救贖,聖詠作者提醒我們:「你們不要全心依賴王侯大臣,也不要依賴不能施救的世人」﹝聖詠 一四六﹞。

筆者認為,有一位聖人政治家是我們很好的提醒。聖多瑪斯.摩爾﹝ St. Thomas More﹞是英國君主亨利八世的首相。而亨利八世最出名的事蹟,就是因為當時教廷拒絕將他與妻子 Catherine of Aragon的婚姻定為無效,而亨利八世堅持要娶第二任妻子而創立聖公會。而作為一人之下,萬人之上的聖多瑪斯.摩爾拒絕迎合君主之意,認為政治職位與信仰有衝突,便辭任公職。後來更因拒絕承認英王自立的聖公會,最終殉道。而在殉道之前,他更宣言:

「我是國王的忠僕,而天主忠僕更加優先。」

聖多瑪斯.摩爾確確實實地實行了耶穌的教訓:「沒有人能事奉兩個主人:他或是要恨這一個,而愛那一個,或是依附這一個而輕忽那一個。」﹝瑪竇福音 六:24﹞

這天看到香港前議員陳淑莊的分享。

大家好,我是陳淑莊。「紅棉」餐廳的主廚,香港來臺三年的新住民。我能成為一個廚師,是一個不可思議的奇蹟……

剛好也和朋友說起,要離開自己熟悉的地方前往未知之處的困難。最大的心理障礙,大概就是對未來的不安。

不久前,在沉悶的工作中,突然收到朋友的訊息,告知一位我們都共同認識的人過世了。早一天還是精神爽利,當晚睡夢中就走了。一個五十歲不到的壯年,就在大時大節前突然間就走了。朋友談到此時都難掩唏噓之情。想必亡者的家人每年過節都難以釋懷。對筆者而言,腦海中難免想起耶穌的比喻:「天主卻給他說: 胡塗人哪!今夜就要索回你的靈魂,你所備置的,將歸誰呢?那為自己厚積財產而不在天主前致富的,也是如此。」(路加福音 12:20-21)

2020年是大家都過得很困難的一年。一次疫情,將各人的生活都搞出了。在香港,停課的停課,失業的失業。而在大家還未見到仇教者正式出手,公開彌撒被取消了,只有少數信友能夠偶然有幸參加私人的彌撒。大部分信友連復活節及聖誕節都未能參與教會的公開禮儀,不少的洗禮推遲不少才能舉行。甚至連在羅馬,今年的公開禮儀都取消了。反而是在遠東的台灣,竟像世界樂土般,還能一直保持相對正常的日常及禮儀生活。

很明白每人也懷勉過去,畢竟十多二十歲正是建立一個人理性思考及個人認同很關鍵的時候。

一如陳日君樞機 (Cardinal Joseph Zen) 所言,教會的大公會議不可能反對之前的大公會議。今日的聖神打倒昨日的聖神是不可能的。

對我們這些出生在教宗若望保祿二世年代,探化信仰於教宗本篤十六世年代,在教宗方濟各年代已不再年青的平信徒而言,我們對梵蒂岡第二次大公會議是沒有憧憬的。憧憬是對將來的寄望;然而,對已發生的事,我們懷有的不是憧憬,而是回顧及反省。

基於救主耶穌的聖訓 (瑪竇福音18:17;路加福音 10:16;若望福音21:15-17),全體天主子民均有義務,敬重地服從以羅馬教宗為首的公教會,以基督之名,關於信仰及道德的訓導 (希伯來書13:17):

聖教會有關無神社會主義及共產主義之訓導 # ( PDF 中英文版)

梵蒂岡第二屆大公會議文獻{{ double-space-with-newline }}還該提到另一種無神論。這類無神論將人類解脫的希望。特別寄託於經濟及社會解脫。這類無神論認定宗教本質上便構成人類解脫的障礙。在他們來說,令人神往於騙人的來世生命,等於使人對建設地上的王國毫不努力。因此,這類無神論者,一旦取得政權,便激烈反對宗教,並運用政府擁有的強制權,尤其在青年教育上,從事傳播這類無神論。忠於天主及人類的教會,對這種違反人類的共同思想和經驗,並貶抑人性天賦尊嚴的萬惡理論及行為,現在一如昔日,不能不以沉痛心情,極其堅決地加以擯棄。 {{ double-space-with-newline }}–《論教會在現代世界》 Gaudium et Spes 牧職憲章, 20-21

《天主教教理》{{ double-space-with-newline }}教會在現代已揚棄那與「共產主義」或「社會主義」聯合的極權主義及無神主義。此外,教會也拒絕「資本主義」、個人主義,以及把市場的法則視為比人的工作更重要的作法。只憑中央企畫來控制經濟,將敗壞社會關係的基礎;經濟的控制專憑市場的法則,並不能實施社會主義,「因為很多人性方面的需要,並不能由市場來獲得滿足」。需要按照正確的價值等級,並為了公益,鼓勵一種市場和經濟創業活動的合理控制。{{ double-space-with-newline }}–《天主教教理》第2425號,亦參考 第 2423-2428號

教宗方濟各(在位:2013年- ){{ double-space-with-newline }}「正如拉辛格 [本篤十六世] 所說,[馬克思主義跟基督宗教之間]莫大的差異在於,兩者對救贖到底如何來臨,有著深不可測的分歧,更遑論馬克思主義,宣稱要建立人間天堂、使人在現世便得到救贖…… 因此,為了在意識形態權力的壓抑下,捍衛人類和人作為人的意義,必須從今起,重新建立人對天主的服從,並以此制衡人對國家政權的服從。」{{ double-space-with-newline }}–方濟各教宗,「前言」,本篤十六世《信仰與政治:選集》,依納爵出版社,2018年

自2019年12月開始,疫症由中国武漢漫延全球。經濟停頓,學校關門,各學科的注意力都集中在防疫方向,不少地方的公開彌撒也取消了。很多人都希望回復正常。但是,我們有一個可以回去的「正常」嗎?

早兩前看到美國一名神父 Father John Hollowell 這樣寫道:

人們說:我只想回復正常。

我不想!

澳門教區李斌生主教於2020年5月1日出了一份 特別文告,筆者尤其對其中這一句甚有共鳴:「面對別人的痛苦,我們可以喃喃自語說他們真可憐,然後轉面離去嗎?」

在疫症中,我們依賴醫護人員捨身去救助那些染病的人,我們也依賴那些社會中各行各業的人去維繫社會的基本運作。我們應該對他們心存感激,並祈求天主照顧這些人,讓他們的善行獲得扶助。同一時間,作為社會的一份子,作為基督奧體的肢體,即使我們不是醫護人員,我們也有能夠為社會出力的地方,我們平信徒也有特殊的召叫去服務社會,成聖社會。

自四旬前開始,筆者聽到不同的神父講道也特別提到:困難的時刻最容易將我們自身的軟弱展現出來。筆者留意到身邊也的確有這樣的情況:

早前,有朋友在一本舊的祈禱書找到以下三篇禱文,筆者覺得可以和大家分享:

{{ double-space-with-newline }} {{ double-space-with-newline }}

{{ double-space-with-newline }} {{ double-space-with-newline }}

遇流疫求止誦 # 吾主、仁慈天主。萬災皆我自招。干犯主命,違主生我養我聖意。致受諸疢。今者時疫橫流,均我極惡大罪所宜,非至仁全能,疇為止之。我今求主,憐視我等,使安居樂生,和氣調暢,人無夭札,乃得受主所賜平善,欣謝主恩,敬奉主命。亞孟。 *疢:音「親」

遇流疫求聖母誦 # 天主寶星,乳養吾主,除免原祖所遺罪疫者。求爾嚴禁災星交鋒糜爛下民。 吁!至慈海星,速救我等於疫害。主母俯聽我等。以爾聖子孝敬無違爾求。我乃童貞聖母轉達之人,耶穌求爾拯救。 啟: 天主聖母為我等祈。 應: 以致我等,幸承基利斯督所許之鴻錫。 請眾同禱: 仁愛慈悲寬容者天主,昔爾憐民憂患,特諭天神停擊。今為鐘愛寶星,賴其哺養,克除我罪之毒。慨施聖寵扶佑。俾得脫免諸疫,及諸猝死。庶幾災害流行,得保無恙。為爾子耶穌基利斯督榮福之王,永生永王於無窮世。亞孟。

遇流疫求聖羅格誦 (St. Roch) # 請眾同禱:天主,因天神牌示真福羅格,呼其聖名,無染諸疫。懇祈爾,俾凡我等,虔敬聖羅格者,賴其功德轉達,脫免神形死疫。為吾主基利斯督。亞孟。

傳統上,在四旬期尾二的主日,聖堂的十字苦像、聖像及畫像都會用紫布覆蓋著,代表四旬期進入下一階段:在傳統羅馬禮,這稱為「苦難期」 (Passiontide)。在新禮中,苦難主日和聖枝主日是同一天,但在傳統上,苦難主日是四旬期的第五個主日,而聖枝主日則是再下一個主日,是分開的。但這個分別不是筆者今天要談的重點。

在這個主日教會覆蓋十字苦像及聖像,也回應了傳統羅馬禮今天福音的最後一句話。今天的福音選讀了聖若望福音 8:46-59,就是耶穌對猶太人說「我就是」,猶太人明白他自比天主,決意要用石頭擲死祂。福音最後的一句就是:

他們就拿起石頭來要向他投去;耶穌卻隱沒了,從聖殿裏出去了。 Iesus autem abscóndit se, et exívit de templo.

既然耶穌「隱沒」了,我們在禮儀中也再看不到耶穌及祂聖人的標記了。而在世界停擺、各地也實施檢疫的期間,我們信仰的標記也同樣「隱沒」了。

武漢肺炎直捲全球,由中國開始的肺炎起初蔓延到香港澳門台灣,現在已傳到歐洲美洲,世界各地也無一幸免。各地教會面對著這武滿肺炎的威脅,不敢鬆懈。不少教區免卻信友主日彌撒的義務,甚至取消公開彌撒,以減少信友聚在一起而引起大規模傳染。

這裡引起幾個問題:教會是否放棄相信彌撒的功效?既然聖體是耶穌,我們是否應該相信聖體根本就不會傳染病毒?香港教區已停止了公開彌撒超過 4星期,筆者也在這期間反思這個問題,不妨跟大家分享一下。

[caption id=“attachment_19659” align=“alignnone” width=“400”] 聖嘉祿·鮑榮茂 (St. Charles Borromeo) 送聖體予疫症病人

香港近八個月可說是翻天覆地,沒有人能夠獨善其身。筆者雖說是安好,但同時像是喪失了寫作能力,長時間未能寫作。現在希望由這神聖的四旬期開始,重拾寫作的習慣。

過去的大半年,香港社會一直賴以生存的社會基礎被刻意破壞:法治、公平、自由。破壞香港價值的人依著外在的勢力,試圖奪取香港的權力,建立一個以外地勢力為核心的新霸權。然而,不少香港人不甘自己的土地如此被人強搶,奮起保衞自己土地恆久以來的法律及規則。然而,面對外地勢力,香港人似乎都處於下風,眼看外地的勢力將要重新定義「香港」。

不單是世俗社會,自從楊鳴章主教於2019年1月逝世,香港一直都沒有正權主教。在這一年多的時間,不時就聽到各方面的傳言,推測下一任的主教人選。教會內馬上也有爭議,擔心下一任主教能否帶領香港教會對抗共產主義政權的入侵,繼續維持教會在香港的道德影響力,甚至害怕香港的信友成為教廷為了討好某強國的犧牲品。

這文章構思了很久,寫了一些,卻又因社會事情而影響心情打斷。加上小病數次,更加拖延了進度。不知這還算不算是適時的文章,反正筆者對這個社會也沒有甚麼靈丹妙藥。不過筆者也邀請各位信友,以政治以外的另一個角度反思一下,是甚麼讓我們的社會走到今時今日的這一個地步。

在開始之前,筆者先邀請各位特別懇求聖母和平之后的代禱,協助我們走向和平。

我們的社會是一個很依賴制度的社會。當我們發現社會出現了一些問題,我們很傾向既有的制度尋求解決方法;如果現在制度有所不足,我們則希望能設立新的制度去補足。

的確,好的制度能夠減少因個人判斷偏差而導致不同人的待遇不公;更好說,好的制度有助處理事情的人能夠有一套準則協助決定。

筆者絕對認同一個好的制度是一個公義的社會不可或缺的元素,但如果我們以為我們能單靠制度就能建立公義的社會,這看法未免有所缺失。事實上,執行制度的也是人。無論我們在本地或外地新聞,也會看到一些人的行為符合法律,也按著制度的規則行事,但我們都看到當中的不公義。 筆者認為一個公義社會的真正基礎,不只在於一個良好制度,而更在於一個良好制度所依賴的每人的良心及道德觀。

一如依撒意亞先知說:「正義的功效是和平,公平的碩果是永恆的寧靜和安全。(32:17)」我們希望得到和平,先要恢復各人心中以及社會的正義。

有一次太太和另一名家長談到小孩子的教育,談到升學選擇及培育小孩子的方向。

該位家長都十分關注小孩子的升學,都關注不少的學校選擇。其中提到希望自己的小孩子升讀某一所天主教的傳統名校。太太說:「這一所學校都出了名對學業頗為催谷呀!」那位家長同意,並補充說:「這所學校既要求學生『好假 (裝模作樣)』、又要乖乖聽話讀書,同時又要很有創意和表現得很有不同的才能。」太太聽了,回覆說:「你真的想小孩子變成這樣?」該家長說:「那她都要扮啦!我已經不斷的訓練我的小孩子啦!」太太說:「那你不怕破壞親子關係嗎?」家長說:「都已全破壞了啦!但沒法子,要考學校就是這樣!」

我相信有不少家長和這位家長一樣,最希望自己的子女就是每年每科都拿第一名,仿佛「考第一」就是培育小孩的最高成就。筆者認為這種想法是很實用主義 (pragmatism) 的。 實用主義的育兒方式就是要追求一切可量化的事物:有多少興趣班、有多少證書、考試有多少分數、學了多少樂器考試又有多少分…… [caption id=“attachment_19604” width=“640”] 我們教導追名逐利,還是信仰天主? [The Fight Between Carnival and Lent (by Bruegel the Elder, 1559)]

這些家長在做甚麼呢?這甚至不是教育小孩子「追名逐利」,這只是在教育小孩子追求完成一大堆沒有意義的工作目標,就像上班被催逼營業額一樣。這樣小孩子不明白讀書的意義,不懂得欣賞音樂藝術,不懂得關顧他人。 他們表面也是很好的學生, 但在他們內在,唯有「完成目標」才是重要的。

這讓我想起聲稱讀書時期不斷「考第一」的林鄭月娥。她甚至說過因為習慣拿第一,所以曾因為「失手」考第四而傷心痛哭。無可否認,她在學時期學業的確非常出色。坊間曾形容林鄭月娥為「好打得」,筆者想這和她自己的好勝心很有關係。 但到了大是大非時,她心中考慮的是她信仰的道理,還是仍然是追求下一個「第一」、下一個「目標達成」?

五旬節日一到,眾人都聚集一處。忽然,從天上來了一陣響聲,好像暴風颳來,充滿了他們所在的全座房屋。有些散開好像火的舌頭,停留在他們每人頭上,眾人都充滿了聖神,照聖神賜給他們的話,說起外方話來。(宗徒大事錄 2:1-4)

聖神降臨在宗徒當中。宗徒們領受聖神後,勇敢為耶穌作證。當天三千人接受了伯多祿的宣講,受洗成為基督徒。

早前,日本天皇明仁早前表示即將退位,將由皇太子德仁繼位。在德仁即位當日起,即2019年5月1日,使用新年號,以「令和」取代已使用31年的「平成」。到了改元,日本還足足放了十天假期好好慶祝一番。日本改元對日本人及喜愛日本文化的人來說,這當然是大事。

一個年號代表了一個新時代。中國帝制的時候也會在每一個皇帝即位時更改年號。有時,大家對年號的記憶比起皇帝的名稱更加強,例如我們大家都記得康熙、雍正、乾隆,但我們很多人都不能隨口說出他們的本名。

對於基督徒來說,歷史中最大的事情當然就是基督降生成人、受難致死、復活成天。理所當然地,基督徒也自然地以耶穌基督的降世來計算時間。時間按耶穌基督來計算,祂出生之後的年份就是 Anno Domini ﹝主曆;直譯「上主之年」﹞,或 Anno salutis nostrae ﹝直譯「我們救恩之年」﹞。這就一如我們聖周六祝聖復活蠟燭的禱文一樣:

我喜歡,因為有人向我說:我們要進入上主的聖殿!耶路撒冷!我們的雙足,已經站立在你的門口。(聖詠122:1-2)

耶路撒冷!耶路撒冷!你常殘殺先知,用石頭砸死那些派遣到你這裏來的人。我多少次願意聚集你的子女,有如母雞把自己的幼雛聚集在翅膀底下,但你卻不願意!你看吧!你們的房屋必給你們留下一片荒涼。因為我告訴你們:自今以後,你們斷不能再看見我,直到你們說:因上主之名而來的,當受讚頌!(瑪竇福音 23:37-39)

2019年聖週星期一,法國巴黎主教座堂聖母院失火。聖堂頓成廢墟,修復需時。

聖母院是巴黎主教座堂,由 1160年開始建築工程,至1260年才完成,歷時一世紀。她是中世紀高峰 (High Middle Age) 的結晶品,是科學和藝術的結晶。有誰說中世紀是反科學、沉悶的時期的話,大可以問問他:「那麼誰能有這技術建成這偉大的聖堂,並且以這麼多的藝術去裝飾她?」

聖母院不單是建築的結晶,她更是法國教會信仰的標記。法國被稱為「教會的長女」 (Eldest daughter of the Church),是歐洲基督文明的先峰。然而,歐洲在過去的時間逐漸拋棄自己文化及信仰的根,聖教宗若望保祿二世在 2003年的宗座勸喻《教會在歐洲》( Ecclesia in Europa) 中提到,「由於一些人擁有了他們需要的一切,生活得好像天主不存在一樣,歐洲文化給予人一個『沉默背教』(silent apostasy) 的印象。」

法國今年由2 月開始,各地的聖堂都遭受縱火褻聖。可見法國的教會也是受著迫害。不論今次聖母院的火災是否人為,這場火災確實很有象徵性,很值得我們反思默想。

以下是筆者的數項雜亂的想法,不知大家有沒有類似的感受。

這圖是火警撲滅後的首批相片之一。筆者心中想起了 聖博諾 (St. Bruno)所創 的加爾都西隱修會 (Carthusian Order) 的格言: Crux Stat dum volvitur orbis. (世界轉變,而十字架巍立)

本篤教宗:一如我剛剛嘗試闡述的,在1960年代出現前所未見的激進主義中,基督信仰的道德觀念也在長時間醞釀及持續進行的過程中瓦解。 教會在道德訓導方面的權威在瓦解,自然地影響教會各方面的範圍。單為回應方濟各所邀請各國主教團主席所聚集而進行的會議而言,我們現在集中討論司鐸生活以及修院生活的議題。有關在修院中培育司鐸職育的問題而言,的確出現了一個影響深遠的崩潰。

2019年4月10日 (星期三) 榮休教宗本篤十六世公布了一篇文章,內容論教會及在她內的性侵醜聞。本篤一如以往,行文清晰精煉,將問題看得通透。本篤分析的重點依然是,當代教會是否將基督放為她自己生活的中心?